73%の買い手が「無関係な営業アプローチ」を敬遠

「嗅覚が鋭い営業パーソンが行う“惹きつける提案”を、いかにデータドリブンに再現していくのか。本セッションは“商談創出”に焦点をあてます」とセッションの口火を切った内藤氏。

株式会社インフォボックス 事業責任者・執行役員 内藤 陽太氏

一部上場企業からセールスフォースへ転職。在籍中は、もっともイノベーティブなインサイドセールスに贈られるCEOアワードを二度受賞。セールスとしては年間売上目標達成、お客様事例の創出などの実績を持つ。スタートアップにて新規事業セールス、インサイドセールスチームの立ち上げ等を経験後、インフォボックスへひとりめのBizDevとしてジョイン。

まず、データドリブンな営業体制を構築した企業の成功事例を複数紹介。若手営業の成果が前年の5倍以上に伸びたり、中途人材が1週間で成果を出し始めたりしたほか、初回アポイント後の案件化率が倍以上になったケースや、案件化率が50%超を実現した事例などがあるという。とある企業ではKPI達成に加え、社内での施策の横展開が実施され、データ活用による営業体制の変革が、組織全体に波及したという。

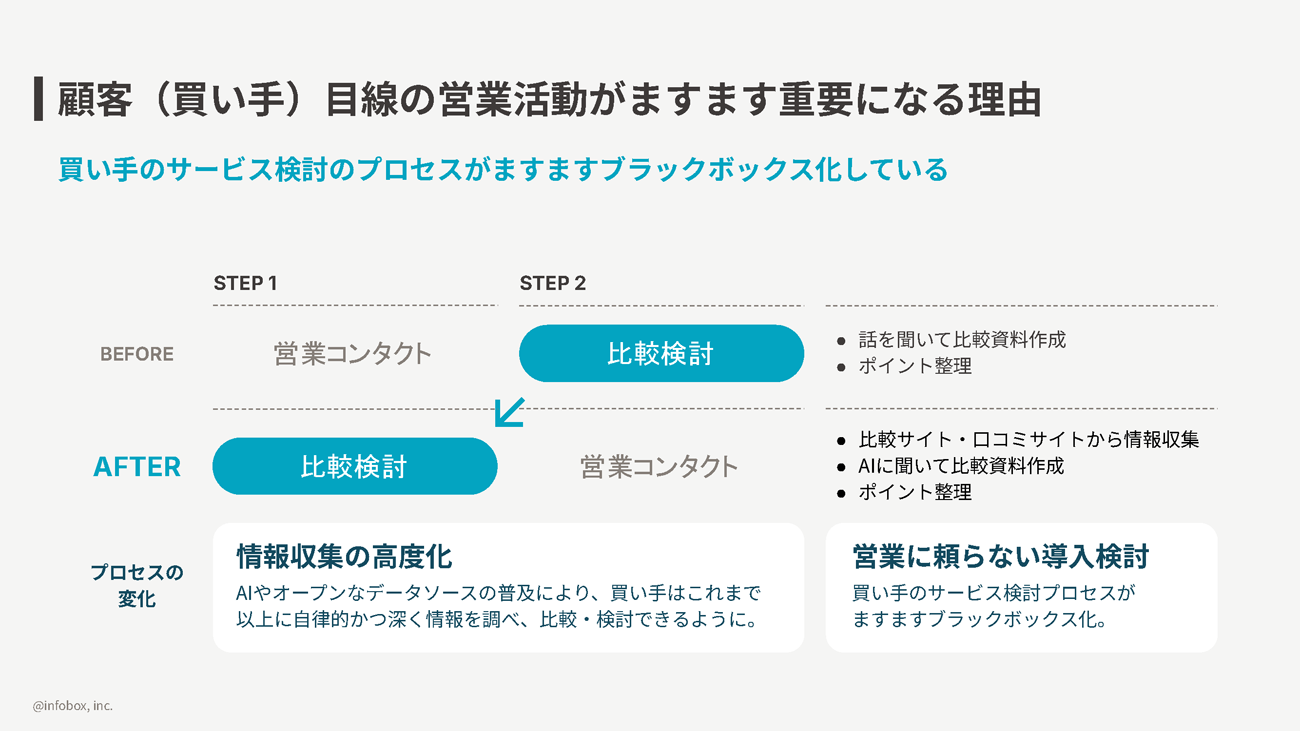

ここで内藤氏は、顧客の購買方法が時代とともに変化していることに言及。「営業から情報を集めて検討するという従来のプロセスから、自らインターネット上で検索し、AIに比較ポイント資料の作成を依頼するなど、営業に頼らない、もしくは営業へのコンタクトは最終段階、というものに変わってきている。つまり、買い手の購買検討プロセスがブラックボックス化している」と説明した。

2028年には、Google検索よりもAIによる検索行為が上回るというデータもあり、「ますます買い手側が自分で情報を集め、精査する時代になってくる」と語った。

このことは営業=売り手側に、どのような影響をおよぼすのだろうか。内藤氏は、「73%のバイヤー(買い手)は、無関係な営業アプローチを敬遠している」(2025年Gartner,Inc.)という調査データを示し、「だからこそ、“買い手目線の営業活動”が重要なのです」と主張した。

今アプローチすべき企業を見極める「3つの視点」

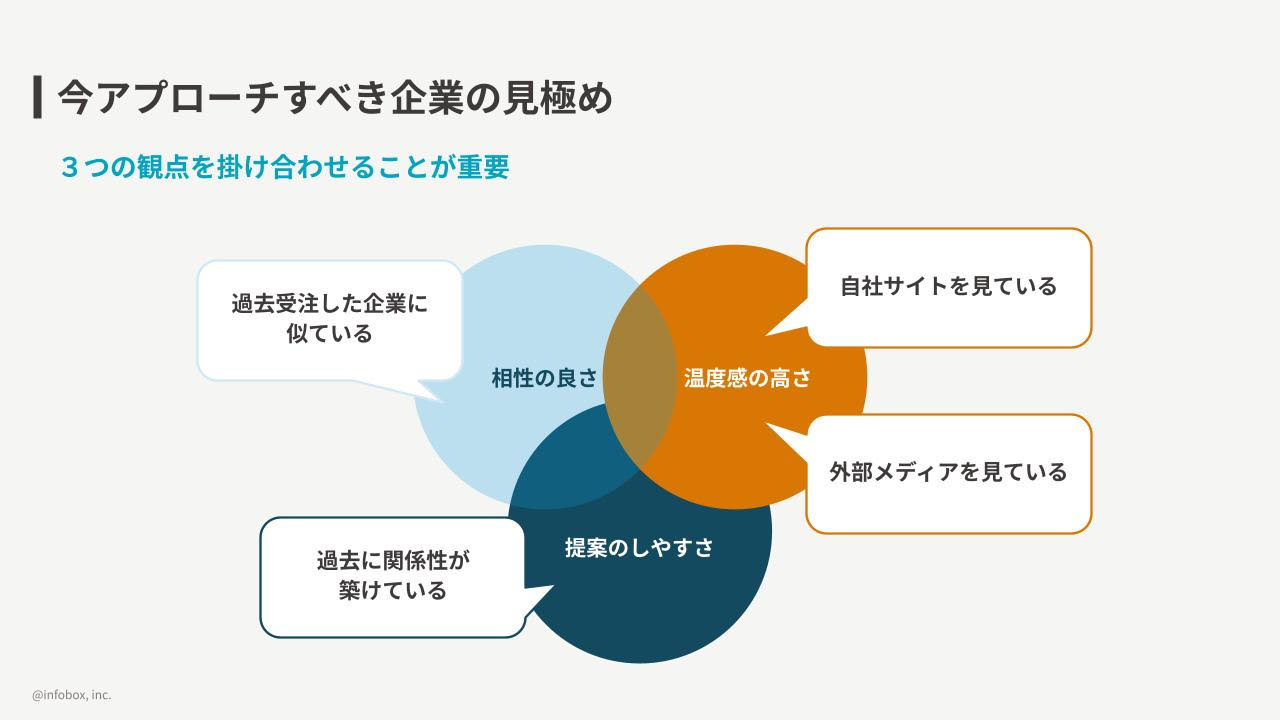

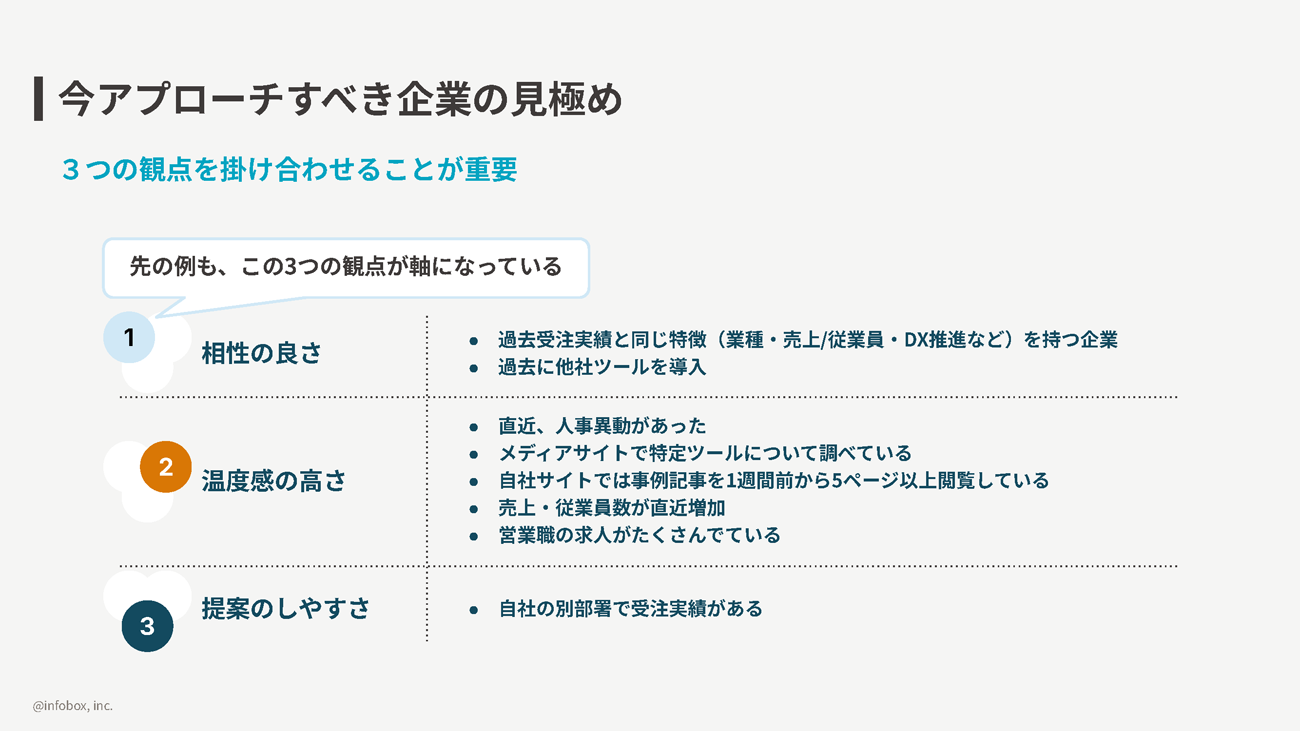

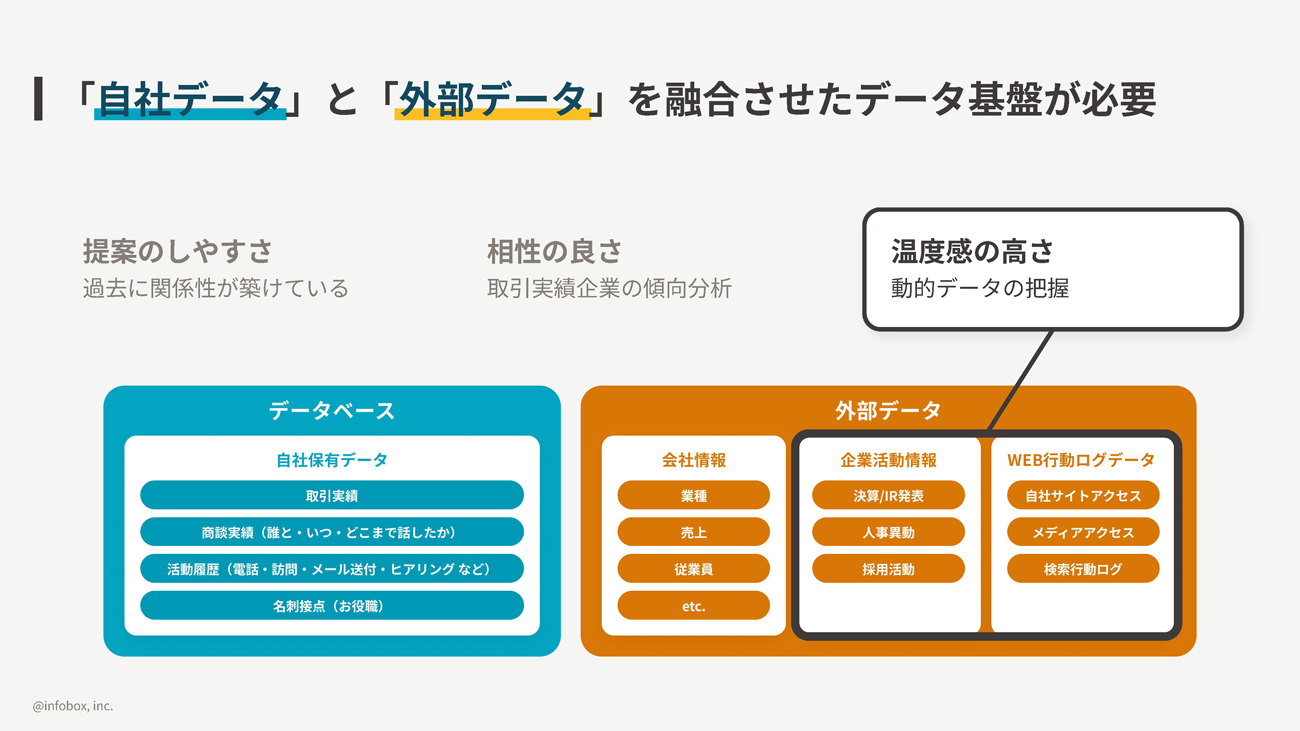

買い手目線の営業活動を実現するために必要なのは、「相手の状態をこれまで以上に可視化し、今アプローチすべき企業を見極めることだ」と内藤氏。その見極め方は、「相性の良さ」「温度感の高さ」「提案のしやすさ」の3つの観点をかけ合わせることだと強調した。

それぞれを詳しく見ていくと、次のとおりになる。

- 相性の良さ:過去に受注実績のある企業と同じ特徴(業種、売上、DX推進)や、過去に他社ツールを導入しているかどうか

- 温度感の高さ:直近に人事異動があったか、メディアサイトで特定ツールを調べているか、自社サイトで事例記事を1週間前から5ページ以上閲覧しているか、売上・従業員規模が増加しているか、営業職の求人がたくさん出ているか

- 提案のしやすさ:自社の別部署の受注実績があるか

「初回商談においても、これほどの粒度で情報収集し、営業アプローチをしている企業が増えているのです」(内藤氏)

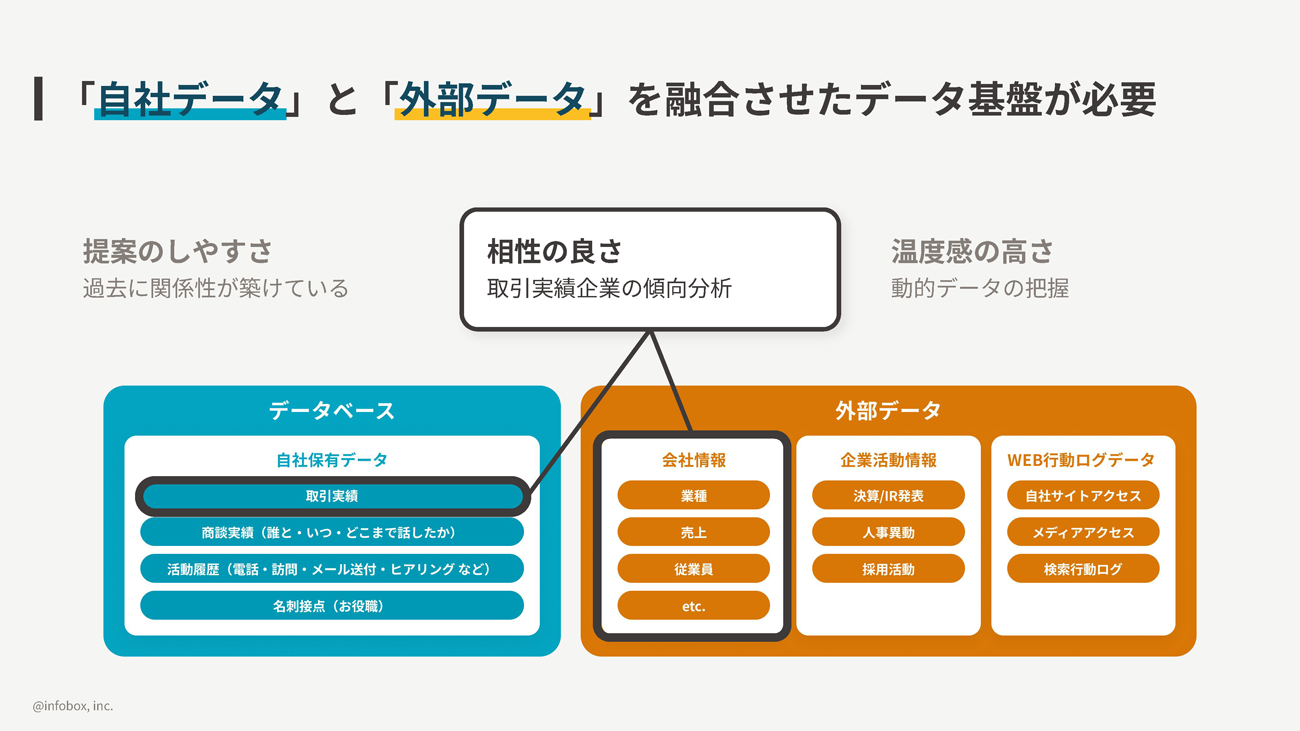

これほどの粒度の情報を得るために重要なのは、「自社データと外部データを融合させること」だと語る内藤氏。「提案のしやすさ」は自社データでも把握できるものの、「相性の良さ」や「温度感の高さ」は、会社情報や企業活動情報、ウェブ行動ログなどの外部情報と自社情報をかけ合わせなければ、得ることが難しいという。

「誰に、なぜ、今?」 アプローチの精度を高める実践方法

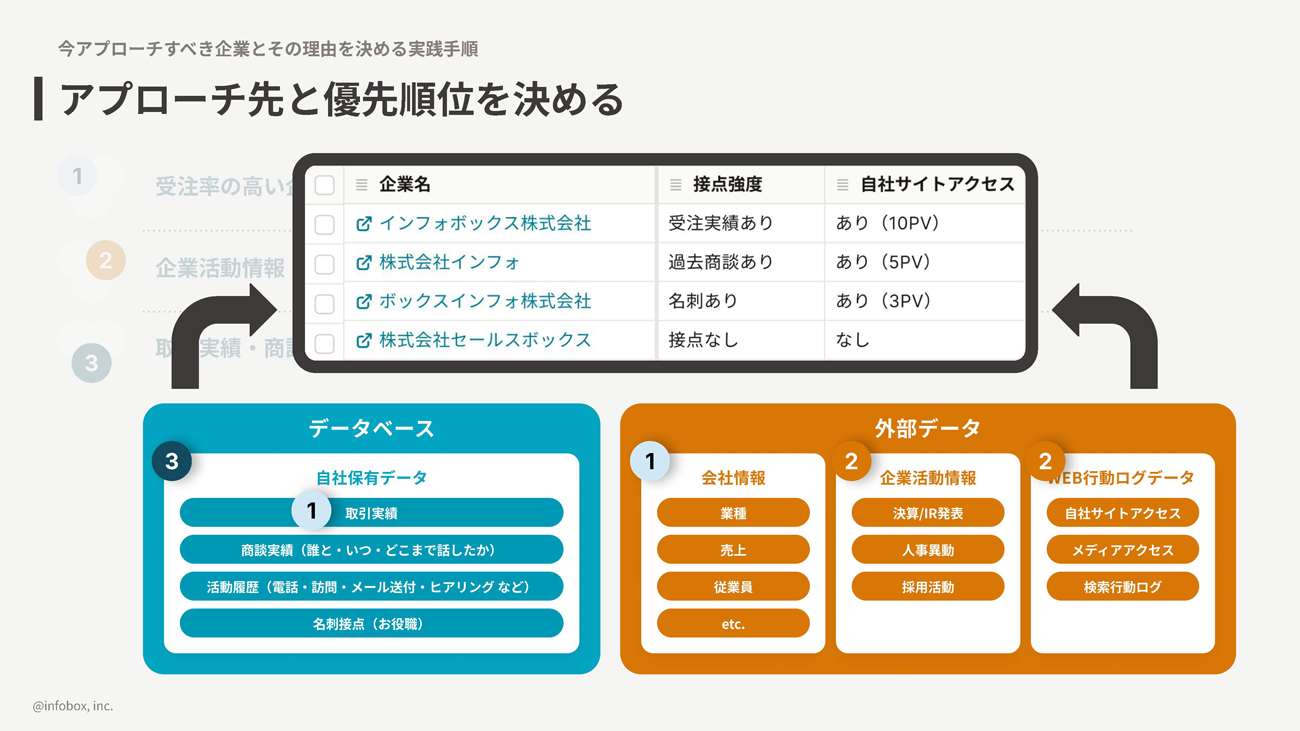

ここから、実践手法を説明した内藤氏。第1ステップは、アプローチ先とその優先順位を明確にすることだ。これは前述のとおり、自社データ(取引実績)と外部のデータ(会社情報など)をかけ合わせて「今アプローチすべき企業」を見極める。

さらに精度を高めるために、ターゲットとなる企業のペルソナを具体的に設定することが欠かせないという。たとえば、「IT企業に強い」といった大まかな傾向にとどまらず、「eラーニングシステムを提供している企業と、とくに相性が良い」というように、より詳細な視点で分析することが求められる。

加えて、企業の活動状況や行動履歴をもとに、「温度感の高さ」を把握し、過去の取引実績や商談履歴などを踏まえ、「提案しやすさ」を鑑みることで、優先順位を導き出すことができると語る。

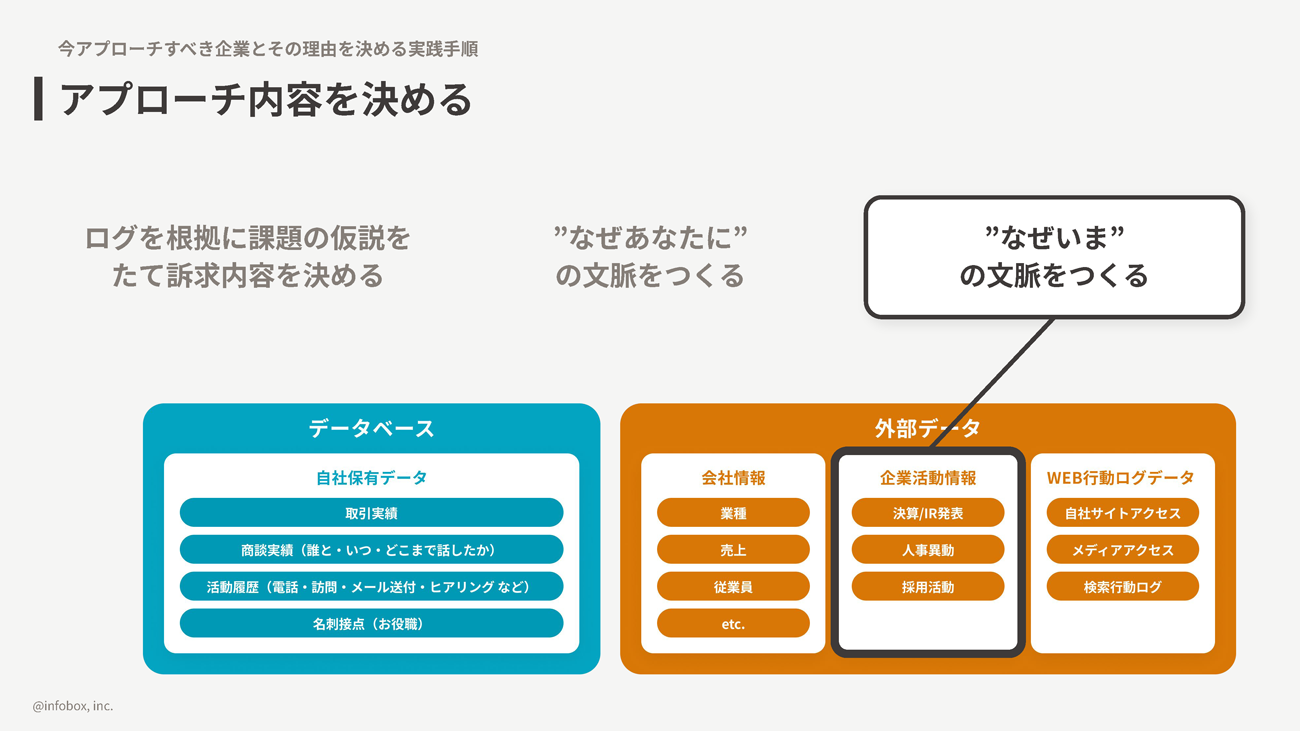

第2ステップで決めるべきなのが、「アプローチの内容」だ。内藤氏は、ウェブ上の行動ログを根拠に、顧客が抱えている課題の仮説を立て、それに基づいて訴求内容を設計していく方法を紹介した。

昨今はコンバージョン前、つまり、まだ接点のない企業であっても、どの企業が自社サイトのどのページを見ているのか、把握できるという。「そこから、顧客の課題に対してヒントを得た状態で訴求内容を考え、より的確なアプローチができる」と内藤氏は語る。

アプローチにおける「なぜあなたに」「なぜ今アプローチをしているのか」という文脈は、インサイドセールスやセールスの活動において、避けては通れないポイントだろう。

たとえば「なぜあなたに」の文脈は、「直近、同業他社の導入事例がありまして」「物流業界で、このような法改正があったために、ニーズが高まっています」という文脈が考えられる。

「こうした文脈をつくっていくことで、営業アプローチの精度が高まっていく」と内藤氏。さらに「なぜ今」という文脈では、「ちょうど御社で組織変更があった旨を拝見しました」「採用活動において、営業職を大量に募集していらっしゃるようですね」などが挙げられる。

ウェブ行動ログの活用については、「『うちのサイトを見ていましたよね』と連絡すると、少し気持ち悪がられることもあります。いずれは、それが当然になる時代が来ると思いますが、受け手の感じ方はそれぞれですので、今は外形的な情報から文脈をつくることをおすすめしています」と添えた。

さらに、過去の関係性を活かすことにも言及した内藤氏。「せっかく過去に接点があったのなら、『ご担当者様いらっしゃいますか』というアプローチではなく、『以前、●●様とお話をさせていただいたことがありまして、今回はアップデートなどについてお話できればと』などと説明できれば、受け手側の心理的なハードルが下がる」と指摘した。

「自社のデータと外部データをかけ合わせることによって、相手の状態を可視化する。すると、買い手目線のアプローチが可能になります。この“自社情報と外部情報のかけ合わせ”が、今後の鍵なのです」(内藤氏)

自社データとinfoboxの融合がもたらす「3つの効果」

ここで内藤氏は、インフォボックスが提供している営業データプラットフォーム「infobox」について紹介。「相性の良さ、温度感の高さ、提案のしやすさといった要素をひとまとめに分析し、“今アプローチすべき企業”とその理由を明確にすることができる製品」と説明する。CRMとの連携はもちろん、CRMを使っていない場合でも、ExcelやCSVファイルで容易にデータを取り込めるそうだ。

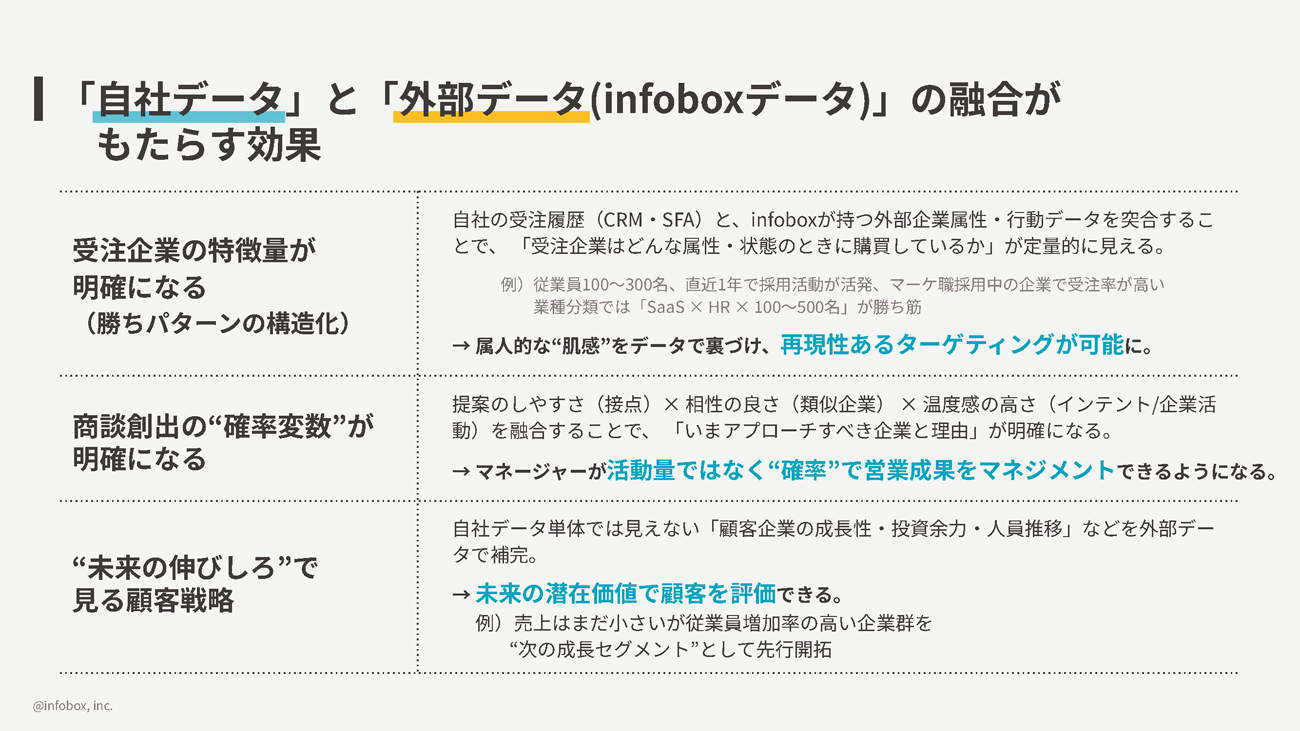

内藤氏は、自社データとinfoboxの外部データをかけ合わせ、今アプローチすべき企業を“可視化”することによってもたらされる効果を3つ挙げた。

ひとつは、受注企業の特徴量が明確になる、つまり勝ちパターンを構造化できることだ。⾃社の受注履歴(SFA/CRM)と、infoboxが持つ外部企業属性や⾏動データを突合することで、「受注企業が、どんな属性や状態のときに購買しているか」が定量的に⾒えるという。つまり、属⼈的で勘に頼っていたものをデータで裏づけ、再現性あるターゲティングで、営業経験の浅いメンバーでも成果を上げられるようになるのだ。

ふたつめが、商談創出の“確率変数”が明確になること。これまでは「何件コールすれば何件アポが取れそうだ」と、活動量から成果を推計するのが一般的だったが、「今アプローチすべき企業と理由」が明確になることで、活動量ではなく「確率」で営業成果をマネジメントできるようになる。

最後に内藤氏が強調したのは、「未来の伸びしろでの顧客戦略」だ。たとえばSaaSを提供する企業であれば、ライセンス数の増加に応じて売上が伸びる。「だからこそ、将来成長しそうな企業を早めに顧客化しておかなければなりません。そのために、⾃社データ単体では⾒えない顧客企業の成⻑性や投資余⼒、⼈員推移などを外部データで補完することで、未来の潜在顧客のターゲティングが可能になるのです」と語った。

最後に、内藤氏はこう締めくくった。

「これからの時代、意味のない営業アプローチはますます敬遠されます。お客様自身が情報を容易に手に入れられるようになったからこそ、営業は“相手の状態を可視化”し、“お客様目線”で動くことが求められています」(内藤氏)

データの融合がもたらすのは、単なる効率化ではない。「誰に・なぜ・今」を判断できる営業体験を通じて、誰もが成果を出せる営業の仕組みを構築し、未来を見据えた顧客戦略を実現することが可能になる。創造的な営業。それこそが、内藤氏が語る「これからの営業」の姿だろう。