生成AIの台頭は「カンブリア爆発的変化」

イベント冒頭、主催者であるレブコムの代表取締役CEO、会田武史氏が登壇した。会田氏は、音声AIへの関心が高まっていることを実感していると述べ、生成AI台頭による今日の変化を「指数関数的な変化ではなく、カンブリア爆発的な変化」と表現した。

株式会社RevComm 代表取締役 / CEO 会田武史氏

三菱商事株式会社に入社し、自動車のトレーディング、海外市場での販売/マーケティング施策の企画・立案・実行、クロスボーダーの投資案件・新会社設立、政府向け大口入札案件、M&A案件等に従事。2017年7月に株式会社RevCommを設立。

会田氏は、2025年を「AIエージェント革命元年」と位置づける。そして、この変化に「抗う」のではなく、馬車メーカーの社長から自動車メーカーの社長に転身したウィリアム・デュラント(GM共同創業者)のように「抱擁(embrace)」して受け入れ、自ら変革の担い手になることの重要性を強調した。また、ドミノ・ピザがDX投資によってAmazonやGoogleを上回る株価上昇を遂げた事例を挙げ、日本がDXで「周回遅れ」とされている現状を、かえって「リープフロッグ(カエル跳び)」のチャンスとしてポジティブに捉えるべきだと語った。

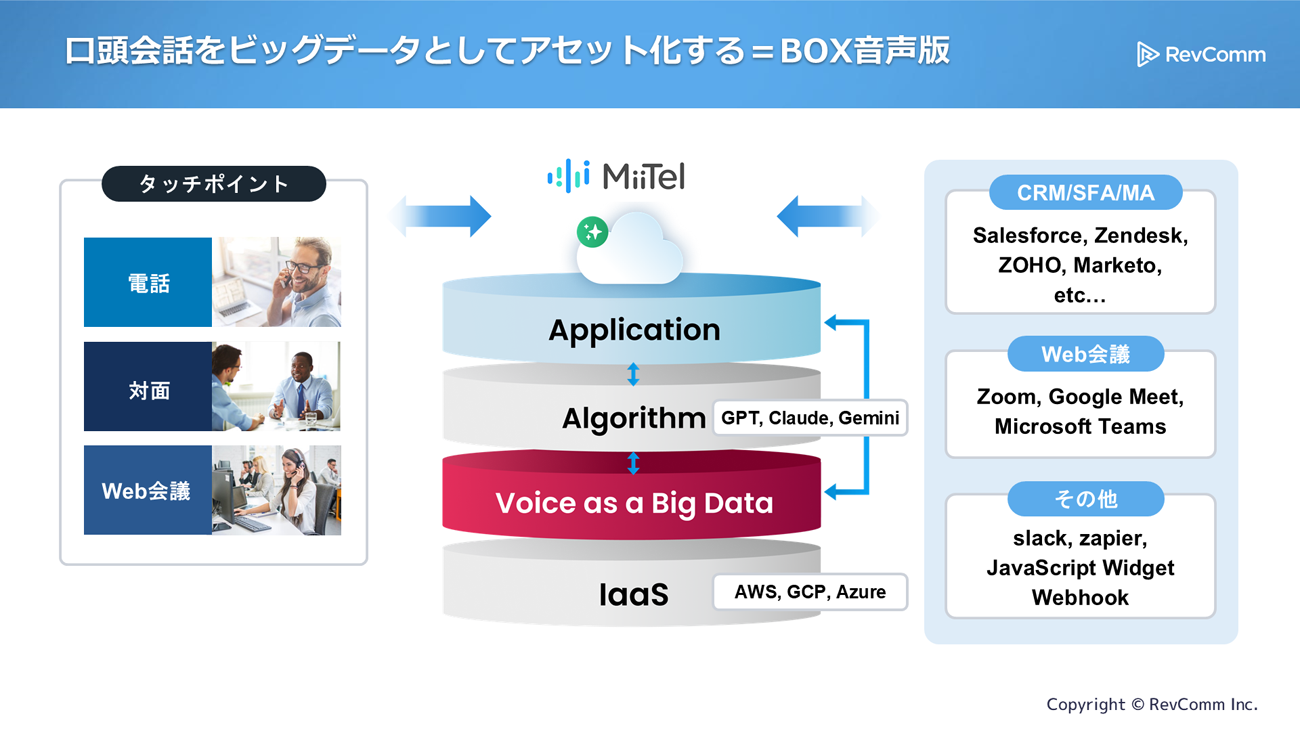

講演の後半では、「AIエージェント時代におけるDX投資のマインドセット」について言及。テクノロジーを「IaaS」「Voice as a Big Data」「Algorithm」「Application」の4つのレイヤーに分けて捉えるべきだとし、そのうえで、多くの企業が注目するAnthropicやOpenAIといったAlgorithmレイヤーは莫大な資本を必要とするため、確実にコモディティ化すると指摘した。

したがって、企業が投資すべきは個社ごとにユニークな「データ」であると会田氏。各社が蓄積したデータは、法的・競争上の観点からコモディティ化されないため、このデータをいかに収集・活用するかが競争優位の源泉となるとした。

こうした背景を踏まえ、企業はDX投資を「短期的なP/Lインパクトと中長期的B/Sインパクト」という視点で捉えるべきだと述べた。従来のDX投資が費用を「切り崩す」ものだったのに対し、これからはアプリケーション導入によってデータをどれだけ収集できたかという「積み上げ式」のバランスシートが重視される。このデータ資産こそが、企業のエンタープライズバリューを高める鍵となるとの見解を示した。

「AIエージェント」がもたらす顧客体験の革新

次に、アマゾンウェブサービス ジャパン(AWS)の常務執行役員である安田俊彦氏が登壇し、AWSにおけるAI活用と生成AIのトレンドについて語った。安田氏は、AWSのミッションが「お客様を大切にする」ことであるとし、その実現のために数十年にわたるテクノロジー投資を続けてきたと述べた。

アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 常務執行役員 / サービス&テクノロジー統括本部 統括本部長 安田俊彦氏

AWSの各種サービスおよびテクノロジーに関する国内の事業開発と営業活動を統括。お客様からのフィードバックを基にしたサービスの改善等を担当。2012年にアマゾン ウェブ サービス(AWS)に参画し、日本における事業開発責任者、日本・アジア太平洋地域におけるコンピュート事業開発責任者を歴任した後、2024年1月より現職。前職では、日系システムインテグレーターにおけるシステム開発及び事業開発、スタートアップにおける経営企画及び事業開発等に従事。

AI活用においては、テクノロジーやAIを起点とする「Working Forward」的な発想ではなく、顧客の課題を起点とする「Working Backward(問題から逆算して考える)」という手法が提唱された。これは、まず「お客様は誰で、抱えている課題は何か」を特定し、次に「その課題を解決するソリューションは何か」、そして最後に「そのソリューションの中でいかにAIを活用するか」という順序で考えるアプローチである。

そのうえで、生成AIのトレンドは、2023年のPoC(概念実証)、2024年の本番稼働を経て、2025年は大規模な「価値創造」の年を迎えているとの見解を示した。この流れを牽引するのが、自律的に問題を解決する「AIエージェント」である。AIエージェントは、複数のエージェントを連携させて複雑な課題を解決する「エージェンティックAI」へと進化している。

AIエージェントやエージェンティックAIは魅力的だが、その構築には課題が多い。安田氏は、「パフォーマンス」「拡張性」「セキュリティ・ガバナンス」「記憶」の4つの技術的課題を挙げ、これらの課題を乗り越えることがAIエージェントの活用実現に不可欠であると指摘した。

最後に安田氏は、これからのAI活用において「音声データ」の重要性が極めて高いことを強調した。音声データには、テキストだけでは得られない人間同士のやりとりから生まれる「知恵」が含まれており、これを活用することで、コールセンターの自動応答、会議議事録の作成、感情分析など、多岐にわたるビジネス価値の創出が可能になるとした。

安田氏は、これらの事例はすべて、音声とAIの組み合わせにより成果がもたらされていると述べ、今後もAI技術の発展を支援していく姿勢を表明した。

「自社データは生成AIの燃料」 みずほFGが挑むデータ活用

みずほフィナンシャルグループの宇井昭如氏とレブコムの会田氏の対談では、金融業界のDXにおけるAI活用の可能性が語られた。みずほ銀行は、中小企業向け法人営業部門にレブコムの音声解析AI電話「MiiTel」を導入。電話やウェブ面談の記録・文字起こしを自動化することで、面談記録の作成時間をゼロにすることを目指している。

株式会社みずほフィナンシャルグループ リテール・事業法人カンパニー 副カンパニー長兼グループ副CDO 宇井昭如氏

株式会社みずほフィナンシャルグループ リテール・事業法人カンパニー 副カンパニー長兼グループ副CDO 兼 株式会社みずほ銀行 リテール・事業法人部門 副部門長。1990年株式会社リクルート入社。日本マクドナルド株式会社、エルゼビアジャパン、株式会社ミスミグループ本社などでの業務革新DXやデジタルマーケティングを中心とした活動を経て2021年みずほ銀行入社。リテールビジネスを中心としてデジタル分野を幅広く担当し、AIを活用した業務革新を牽引。2024年4月より現職。

この取り組みにより、営業担当者は記録作業から解放され、より多くの時間を顧客との対話に充てることが可能となる。さらに、蓄積された会話データは、新人教育や商談ノウハウの共有、在宅勤務時のマネジメントにも活用されるという。

対談の焦点は、「自社データ」の重要性であった。宇井氏は、「生成AIが公開データの学習をほぼ終えた今、他社にはないユニークな自社データこそが、企業の競争優位性を生み出す」と強調した。

みずほ銀行がMiiTelを通じて収集する顧客との会話データは、まさにその「自社データ」であり、「生成AIの燃料」であると表現。このデータを活用することで、顧客ニーズを正確に把握し、製品開発や営業戦略に反映させることが可能になると語った。

また、MiiTelの「セルフコーチング」機能についても言及。AIが話す速度や感情を客観的に分析しフィードバックすることで、営業担当者が自身の課題を把握し、成長を促すことができると述べた。

さらに宇井氏は、大企業特有の承認プロセスを乗り越えるための取り組みとして、「バイブコーディング」という手法を紹介した。これは、正式な承認を得る前に、AIを使ってプロトタイプを迅速に作成し、その場で経営層の同意を得るという、アジャイルな開発手法だ。この取り組みは、メガバンクにおいてもスピーディーなサービス開発を可能にする文化を醸成している。最後に宇井氏は、日本の企業全体が変化を恐れずAIを積極的に活用していくべきだと述べた。

知の巨人、野中郁次郎氏から学ぶ「知の創造」

続いて、国際基督教大学理事長の竹内弘高氏が登壇し「AI時代における『知』の創造」と題した講演を行った。

国際基督教大学 理事長 竹内弘高氏

国際基督教大学卒業。カリフォルニア大学バークレー校経営大学院でMBA、Ph.D.を取得。ハーバード大学経営大学院(HBS)助教授、一橋大学商学部助教授を経て、1987年に同教授に就任。一橋大学大学院国際企業戦略研究科の立ち上げに尽力し、2000年から10年間研究科長を務めた。2010年にHBS教授、2022年に同シニアフェロー。現在は国際基督教大学の理事長を務める(2019年~)。一橋大学名誉教授。主な著書に『The Knowledge-Creating Company』(『知識創造企業』 共著)、『The Wise Company』(『ワイズカンパニー』 共著)などがある。

竹内氏は、経営学者の野中郁次郎氏と共同研究を行ってきた「SECI(セキ)モデル」を解説。これは、「Socialization(共同化)」「Externalization(表出化)」「Combination(連結化)」「Internalization(内面化)」のプロセスから成り、知識が「暗黙知」と「形式知」の相互変換によって創造されるという理論である。竹内氏は、これまでブラックボックスとされてきた「Socialization(共同化)」の領域、すなわち暗黙知から暗黙知への転換プロセスにおいても、音声AIが大きな役割を果たす可能性を示唆した。

最後に、竹内氏は「知識(Knowledge)」から「知恵(Wisdom)」への転換について言及。書籍『The Wise Company』で提唱したこの概念を、「おばあちゃんの知恵袋」にたとえて解説した。知恵は、時代を超えて口伝えで受け継がれる人生の本質的な教訓であり、AIがどれほど進化しても代替できない、人間固有の価値であるとした。

AI活用における「DIVEサイクル」と「プライベートブランド」

基調講演のクロージングでは、会田氏が再び登壇し、「IaaS」「Voice as a Big Data」「Algorithm」「Application」の4つのレイヤーを意識することの重要性を改めて強調した。「テクノロジーとひとことで言っても、レイヤーによって取り組むべきことはまったく違う」と会田氏。なかでも安田氏や宇井氏、竹内氏も言及した「データ」の重要性はビジネスにおける不変の真理であると述べ、企業に日々蓄積される大量の音声データ、すなわちVoice as a Big Dataが持つ価値を認識すべきだと語った。その資産がRevCommの差別化でもあるとも、述べた。

そのうえで、会田氏はAI活用における独自のフレームワークとして「DIVE (ダイブ)サイクル」を提唱した。これは、データを収集(Data collection)し、分析(Insight mining)し、価値創出(Value creation)し、新たなデータを生み出す(Enhanced data creation)というサイクルである。多くの企業がデータ収集と分析で止まってしまう中、このサイクルを最後まで回すことが、AI時代において極めて重要だと訴えた。

さらに、会田氏はアプリケーション選定の際に確認すべき点として「Model Context Protocol(MCP)」への対応を挙げた。アプリケーションがデータをきちんと集め、その所有権は自社にあり、容易にデータの出し入れができるかを確認することが、ベンダーに安易にデータをとられることを防ぐうえで不可欠だという。

また、会田氏はAIの世界で小売業と同様の「プライベートブランド」の動きが起きていると指摘。OpenAIやAnthropicといった既成のモデルを使うだけでなく、自社のデータを活用してチューニングした独自のAIモデルを構築していく気概が重要だと語った。

最後に会田氏は、「AIを通じて世界に変革をもたらしたい」と展望を述べ、基調講演を締め括った。