カスタマーサクセス立ち上げのきっかけ

山田(日本カスタマーサクセス協会) 本日はカスタマーサクセスを実現するためのインフラと題しまして、ソフトバンクと弥生の2社に登壇していただきます。両社ともに歴史が長い会社で、カスタマーサクセスの取り組みを本格的に推進されてきています。

「CSの教科書」として活用されている『カスタマーサクセス実行戦略』(翔泳社刊)の著者。Sansan株式会社にてカスタマーサクセス部門の責任者を歴任後、SaaS特化のベンチャーキャピタルである、ALL STAR SAAS FUNDのカスタマーサクセスアドバイザーに就任。現在はsasket LLCを設立し、様々な企業のカスタマーサクセスを支援。2024年11月、カスタマーサクセスの普及を目的とする、一般社団法人日本カスタマーサクセス協会を設立、代表理事に就任。イベント・カンファレンスでの講演活動なども精力的に実施している。

小林(ソフトバンク) 私は2019年にソフトバンクに入社したのですが、当時はカスタマーサクセスの部門はありませんでした。その後、2022年にカスタマーサクセス本部が設立されまして、私はマネージャーとして立ち上げに関わりました。現在は、CS Ops(※カスタマーサクセスオペレーション:チームの基盤づくりや戦略設計など)に携わっています。

部門の構造としては、法人事業統括部の中にカスタマーサクセス本部が含まれておりまして、営業の皆さんと一緒に対応しております。

ソフトバンク株式会社 カスタマーサクセス本部 CSイネーブルメント統括部

イネーブルメント部 プランニング課 小林香菜さん

食品会社でフィールド営業を経験後、インサイドセールスのアウトソーシング企業に転職。2019年にソフトバンクに入社し、インサイドセールスチームのセールスイネーブルメントを担当。2022年にカスタマーサクセス本部が発足し、プロアクティブにCS活動を行うチームのマネジメントを経験。その経験を活かし、現在はCS OpsとしてソフトバンクとしてのCS活動推進や、デジタルCSの確立の取り組みを行う。

山田 ソフトバンクさんは、知る人ぞ知るカスタマーサクセスに注力されている大企業ですね。前衛的な取り組みをいち早く進めている印象があります。

銭谷(弥生) 私はもともと、外資系のSaaS企業にてSDR/BDRをプレイヤーからマネジメントまで経験しておりまして、2年前に初めて日系企業の弥生に入社しました。当時、社内にはBtoBのセールスを担当するチームがいなかったため、プリセールスからポストセールスまでを担うチームの立ち上げを担当するかたちで入社しまして、現在はチームのマネジメントをしています。

弥生株式会社 セールス&マーケティング本部 マーケティング統括部

インサイドセールス&カスタマーサクセスチーム 銭谷里果さん

2023年8月に弥生株式会社に入社。ダイレクトセールスの強化をミッションにSMB向けインサイドセールス及びカスタマーサクセスの組織の立ち上げに従事。テクノロジーと人を組み合わせたCS活動を推進中。

山田 弥生さんは創業1978年の老舗ですよね。クラウドとパッケージ製品の割合はどのくらいなのでしょうか。

銭谷 実は、依然としてパッケージ製品が過半数を占めています。こうしたパッケージ製品では、電話でのサポートが付帯していますが、年間契約で終わってしまいます。ビジネスモデルに対する課題もありつつ、法令改正等によるアップデートをお客様に届けづらい側面もありました。こうした背景もあって、とくにSaaS製品を軸としたカスタマーサクセスを意識し始めたという流れがあります。

カスタマーサクセス白書から見えてきた傾向

山田 まず、カスタマーサクセス協会が、『カスタマーサクセス白書』としてまとめた最新の調査から、興味深い示唆がいくつか得られています。本日はそこから2点を紹介したいと思います。

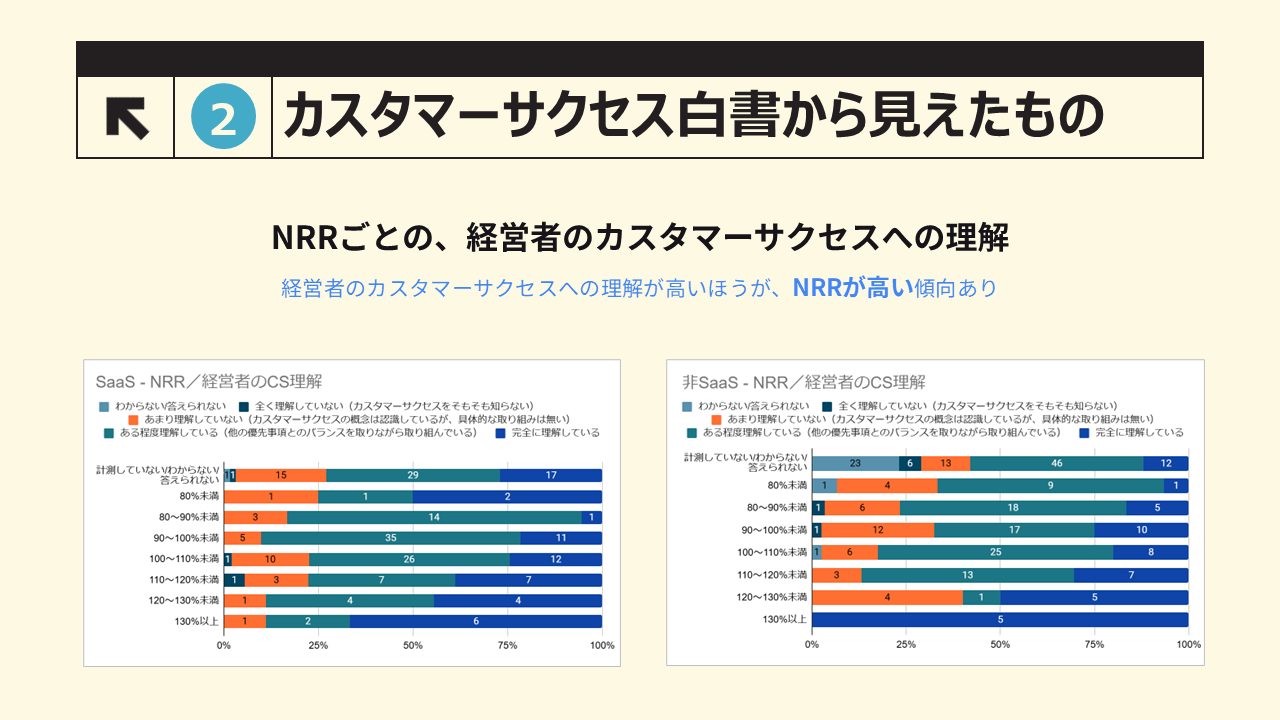

ひとつめは、ネット・リテンション・レート(NRR)の傾向です。これは「既存顧客」からの収益がどれだけ成長したかという指標のこと。経営のカスタマーサクセスへの理解が高く、そこに注力できている会社は、NRRが高いという傾向がありました。そして、これはSaaS事業者、非SaaS事業者問わずに共通していました。

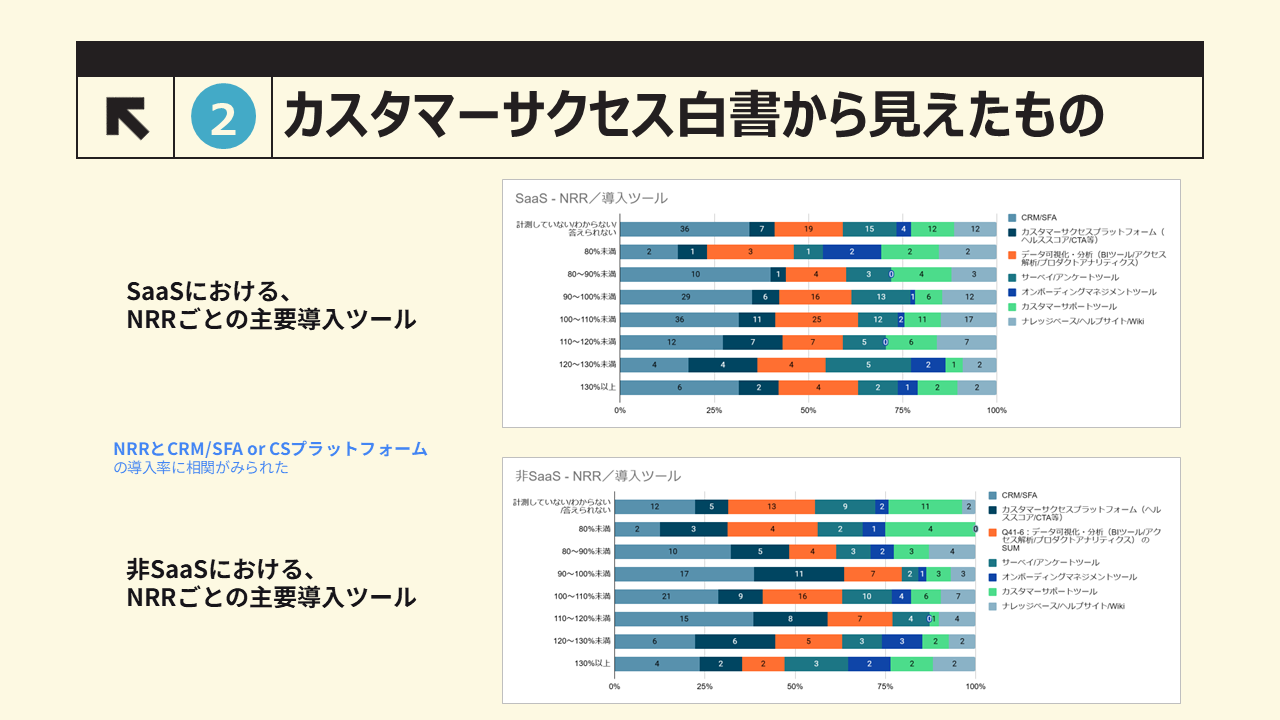

山田 ふたつめは、カスタマーサクセスに関して導入しているツールの傾向です。CRM(顧客関係管理)や、SFA(営業支援システム)、カスタマーサクセスプラットフォームの導入と、NRRの高さを照らし合わせてみると、カスタマーサクセスを促進する何らかのツールを導入している企業のNRRが高くなりました。

山田 とくにSaaS事業者に顕著でしたが、非SaaS事業者でもある程度関連があるようでした。なお、理由については、「ツールを入れるくらいの意識があるから」なのか、あるいは「ツールを入れたから」なのか——正確な因果関係はわかりません。

こうした傾向を踏まえた結論として、我々としては「何らかの顧客管理ツールを導入する必要性があるだろう」と啓蒙しています。