タバネルは、全国の会社員(有効回答数600人)に「上司の理解とやりがい実態調査」を実施した。

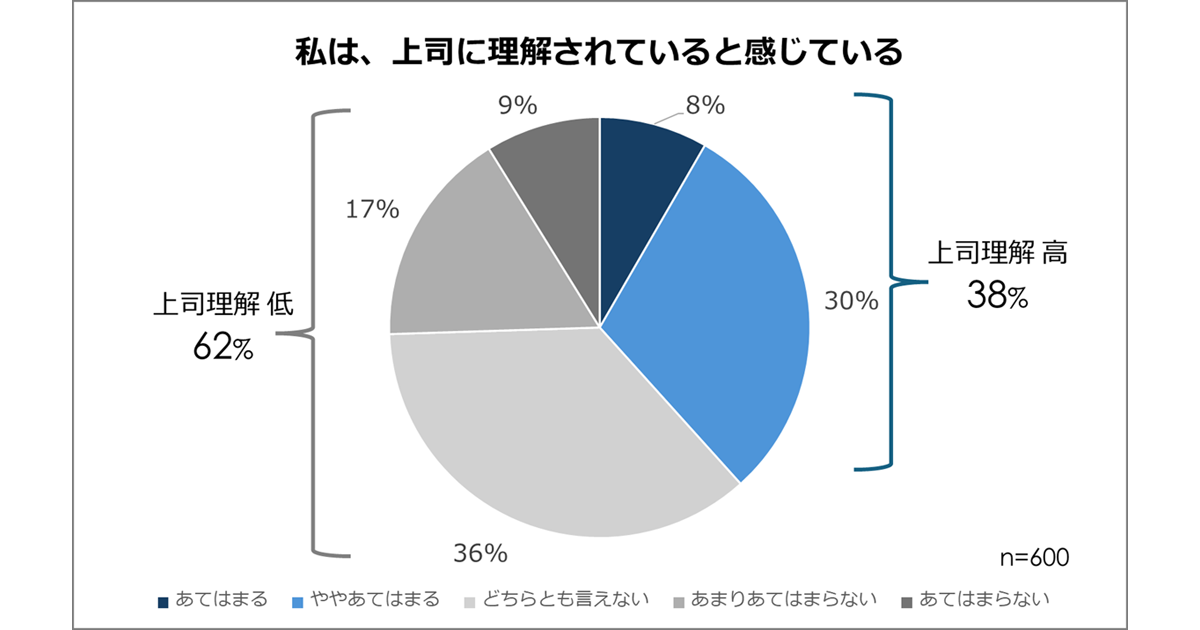

「上司に理解されている」と感じていない会社員は62%

「私は、上司に理解されていると感じている」について質問したところ、「あてはまる+ややあてはまる(以下、上司理解 高)」と回答した割合は38%、「どちらとも言えない+あまりあてはまらない+あてはまらない(以下、上司理解 低)」と回答した割合は62%となった。

上司理解が低い層は、高い層に比べ、やりがいを感じていない

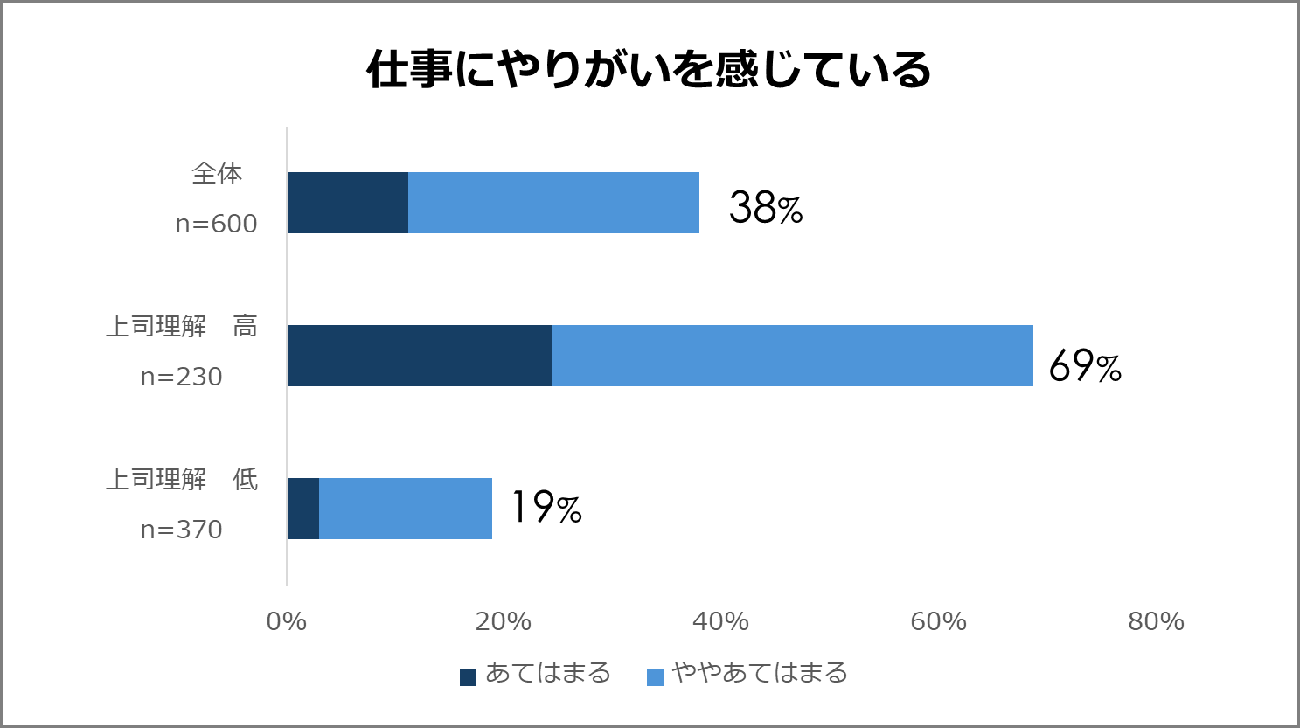

続いて、上司の理解が、やりがいに与える影響について、分析した。

「仕事にやりがいを感じている」について、「あてはまる+ややあてはまる」と回答した割合は、全体で38%だった。「上司理解 高」では69%であるのに対し、「上司理解 低」では19%にとどまった。上司理解が低い層は、高い層に比べ、やりがいを感じていないことがわかった。

上司理解が低い層では「やりがい」に対し、目標や仕事の意味に対する「能動的な働きかけ」の優先度が高い

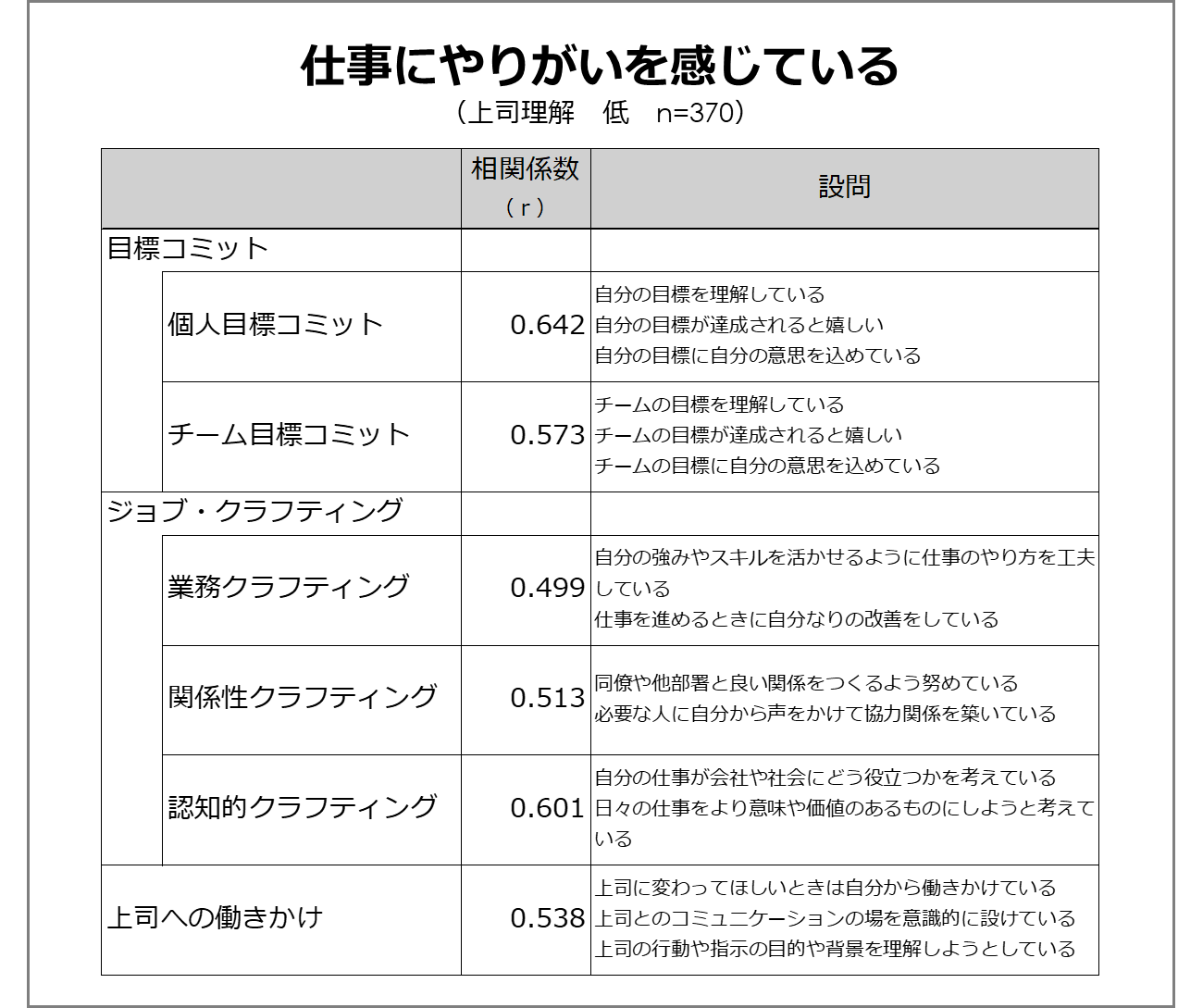

続いて、やりがいを感じにくい「上司理解 低」層にとって、どのような行動がやりがいに影響を与えるのかを分析した。「上司理解 低」のみに限定して、さまざまな行動と「仕事にやりがいを感じる」との相関(関係性の強さ)を調べた。

その結果、個人の目標を理解し、感情や意思を込める「個人目標コミット(r=0.642)」がもっとも高い相関を示した。また、個人目標ほどではないが「チーム目標コミット(r=0.573)」も比較的高い相関を示した。さらに、個人目標に次いで高い相関を示した行動はジョブ・クラフティング(※)のうち、「認知的クラフティング(r=0.601)」となった。

これは、上司の理解が低い状況下で、やりがいを高めるためにとるべき行動として、目標や仕事の意味に対する「能動的な働きかけ」の優先度が高いことを示唆している。

一方で、上司に変わってほしいと働きかけるなど、「上司への働きかけ(r=0.538)」は、ほかの行動と比べて報われにくいと言える結果となった。

また、ジョブ・クラフティングのうち、仕事の内容やタスクのやり方を工夫する「業務クラフティング(r=0.499)」、同僚や周囲との関係に働きかける「関係性クラフティング(r=0.513)」は、ほかの行動と比べて高い相関を示さなかった。

この結果は、上司の理解が低い状況下では、外部や手段への努力を重ねるよりも、目標や仕事の意味といった内側の認知と目的を変えることが、やりがい構築において優先されるべきであることを示唆している。

※ジョブ・クラフティング:従業員が自らの仕事を主体的に捉え直し、再構成する行動。認知的クラフティングはその中でも仕事の意味や目的を再解釈する行動を指す

【調査概要】

調査の方法:インターネット調査

調査対象者:20~59歳の全国の会社員(正社員)

有効回答数:600名(男性300人、女性300人)

調査実施日:2025年10月7日