本記事は西口一希氏の新刊『良い売上、悪い売上 「利益」を最大化し持続させるマーケティングの根幹』の刊行記念対談です。福田康隆氏には、BtoB領域を扱う第6章を特別監修いただいています。

第6章 BtoBにおける良い売上、悪い売上 -監修:福田康隆氏

6‐1 「THE MODEL」を正しく理解する

6‐2 カスタマーサクセスの再定義

6‐3 誰が売上と利益を管理するのか

■Interview カスタマーサクセスが利益向上のエンジンに

・ICP(Ideal Customer Profile)を起点に考える

・利益を出すための司令塔が必要

・売上と利益が“扇形”になる危険なケース

・BtoBで良い売上を積み上げるには

■Column CRO(Chief Revenue Officer)の定義と意義

「良い売上」と「悪い売上」とは?(本書より)

本書で提案する「良い売上」とは、端的に言うと「継続的に利益に貢献する売上」です。「悪い売上」は逆に「一過性で利益に貢献しない売上」です。言い換えると、1回しか購入や利用をせずに離反する顧客からいただく売上です。

同じ1万円の売上でも、利益は大きく変わります。継続的に良い売上を積み上げている事業は、短期的に利益の上下があっても中長期的に利益率と利益額全体が成長しますが、一方で悪い売上を積み上げてしまった事業は、短期的には好調に見えてもいつまでも初期投資を回収できず、売上が伸びても利益率が下がり続けて、投資の継続が難しくなり程なく衰退します。

「良い売上」とは、継続的な利益につながる売上で、高い累計利益を生み出します。

「悪い売上」は、一過性の売上で、ほとんどの場合、損失を生み出します。

分業ではなく“共業”を打ち出したTHE MODEL

西口 新刊『良い売上、悪い売上』では、BtoBに関する第6章の監修をしてくださり、ありがとうございました。本書は、マーケターが短期的な売上ばかりを追い求め、利益を軽視する現状に一石を投じたい思いから書き下ろしたのですが、私のBtoBの考え方には福田さんが提唱された「THE MODEL」の影響がとても大きいです。

THE MODELを正しく運用すれば、長期的な利益につながる「良い売上」が最大化し、利益につながらない「悪い売上」が最小化されるはずなのですが、実際には多くの企業が本来とは異なる運用をしているように見受けられます。

福田 私も、書籍『THE MODEL』を上梓してから、フレームワークが多くの企業に取り入れられながら、運用が表面的になっているケースが多い印象を受けていました。

西口 そうなんですね。改めて、THE MODELが従来のBtoBモデルと何が違うのか、うかがえますか?

福田 従来のBtoBモデルは、一人の営業担当者がリード獲得から契約、アフターフォローまですべてを担っていました。そのため、プロセスが属人化しやすく、ブラックボックス化しやすいという課題がありました。

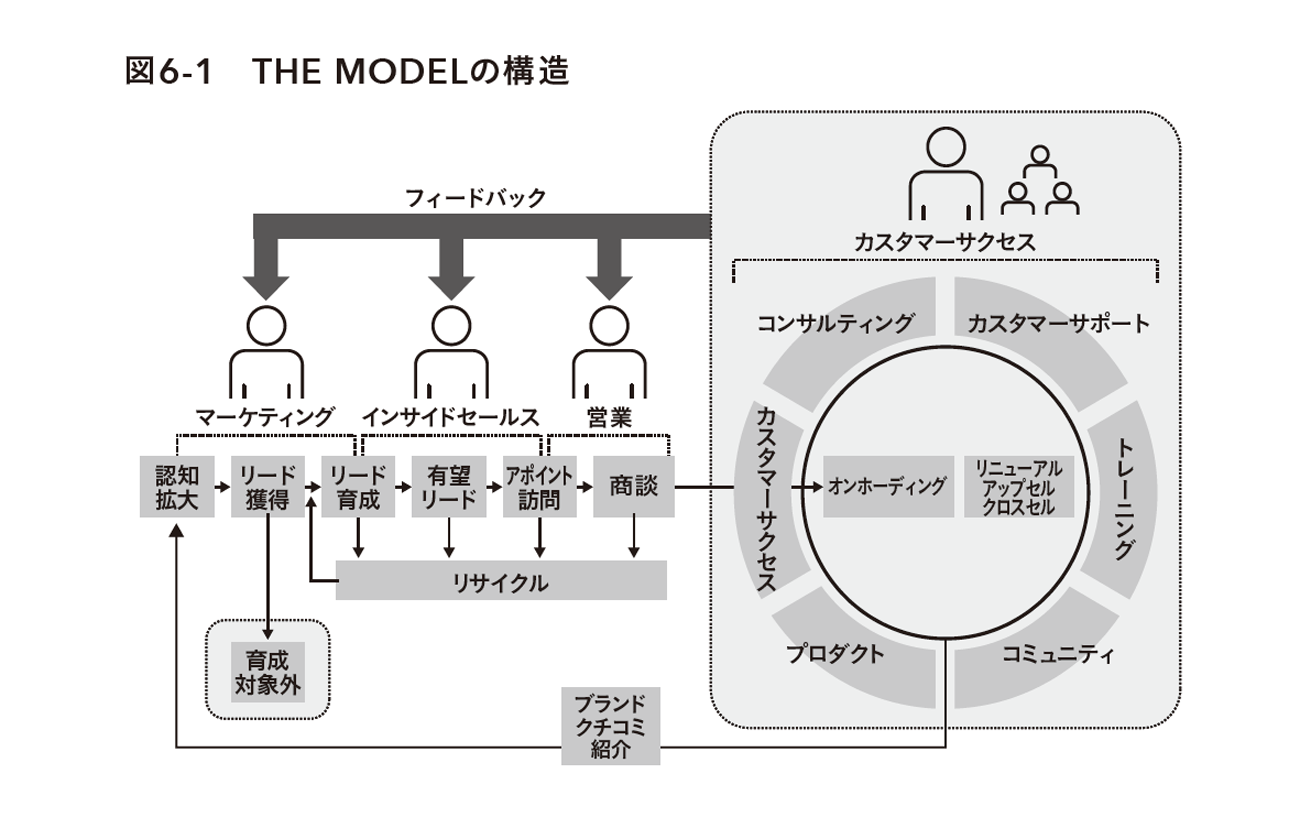

一方、THE MODELは、営業プロセスを4つの専門部門(マーケティング、インサイドセールス、営業、カスタマーサクセス)に分け、データに基づいて見込み客のパイプラインを可視化・最適化します。各部門が専門性を高めつつ、共通目標を持つことで、属人化を防ぎ、部門を横断した協力体制、つまり「共業」によって営業活動全体の成果を最大化します。

- マーケティング: リード(見込み客)の獲得

- インサイドセールス: リードの育成と商談機会の創出

- 営業(フィールドセールス): 顧客との対面商談と契約締結

- カスタマーサクセス: 契約後の顧客の成功支援と継続利用の促進

「良い売上」と「悪い売上」の定義

福田 西口さんの「良い売上」と「悪い売上」について、長期的な利益につながるのが「良い売上」ということですが、この概念を少し解説していただけますか?

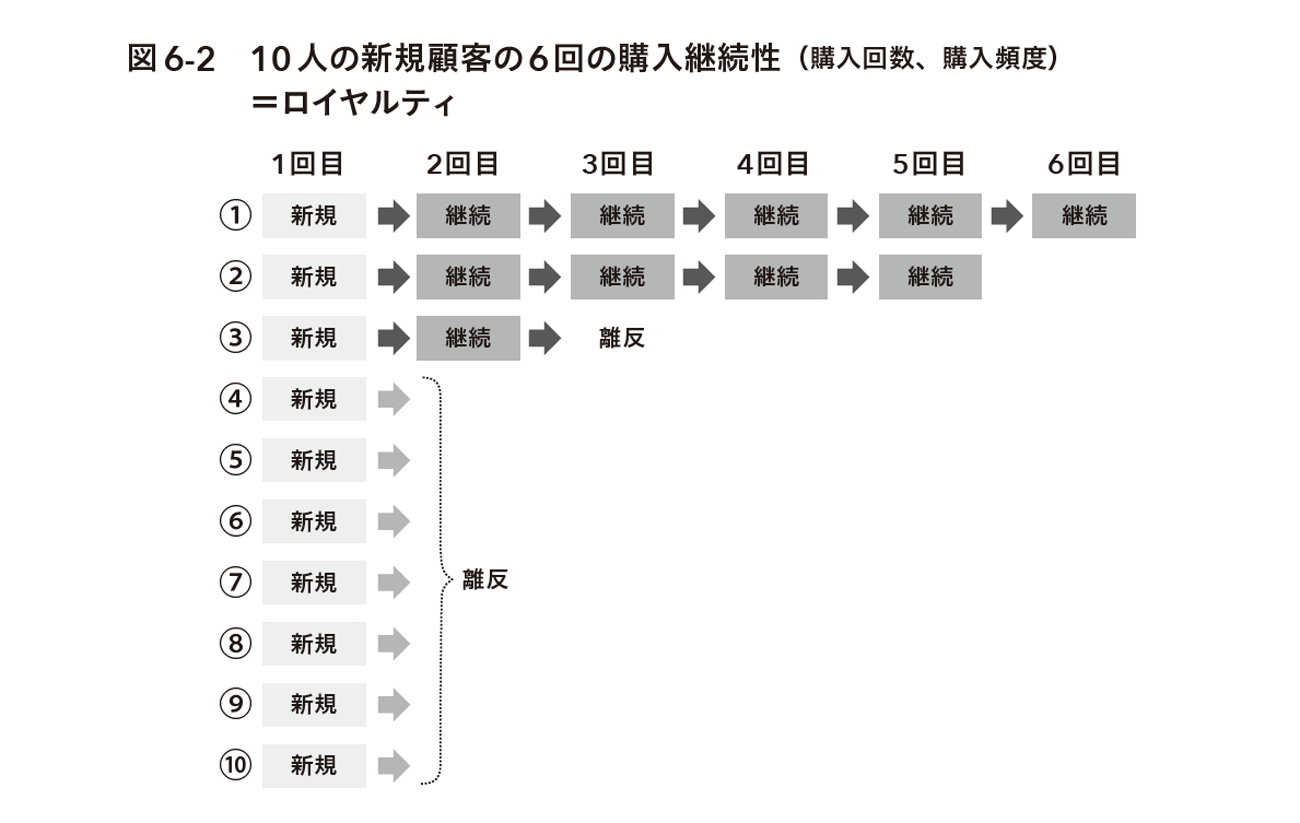

西口 はい。まず、一般的なビジネスモデルを見てみます。初回に10社の顧客を獲得したとしても、時間とともに必ず離脱していきます。長期間、継続的に取引してくれるのは、最終的に2社程度というのが現実です。2回目、3回目とリピートしてくれる顧客は、手間がかからずに利益をもたらしてくれる「良い顧客」です。

しかし財務的な視点で見ると、初回獲得にかかるコストは莫大で、その時点では赤字です。最終的に、10社中8社は損失しか生まない「悪い売上」に終わり、利益に貢献するのはわずか2社だけという構造になりがちです。

西口 ところが、多くのマーケターは、この長期的な利益構造を見ていません。月次や四半期ごとの売上だけを見て、「新規顧客が倍増しました、売上も20%伸びました」と報告する。しかし、その急増した顧客の多くは「悪い売上」であり、翌年には利益率が劇的に下がるか、売上自体が減少するという問題に直面します。この2種類の売上を見極め、「良い売上」を最大化し、「悪い売上」を最小化することが重要だと考えています。

- 良い売上……継続的に利益に貢献する売上

- 悪い売上……利益に貢献しない一過性の売上

福田 その通りですね。BtoBでもBtoCでも、根本は同じだと思います。

THE MODELの正しい理解とICPの重要性

西口 先ほど、「THE MODELの運用が表面的になっているケースが多い」とおっしゃいましたが、具体的に何が問題なのでしょうか?

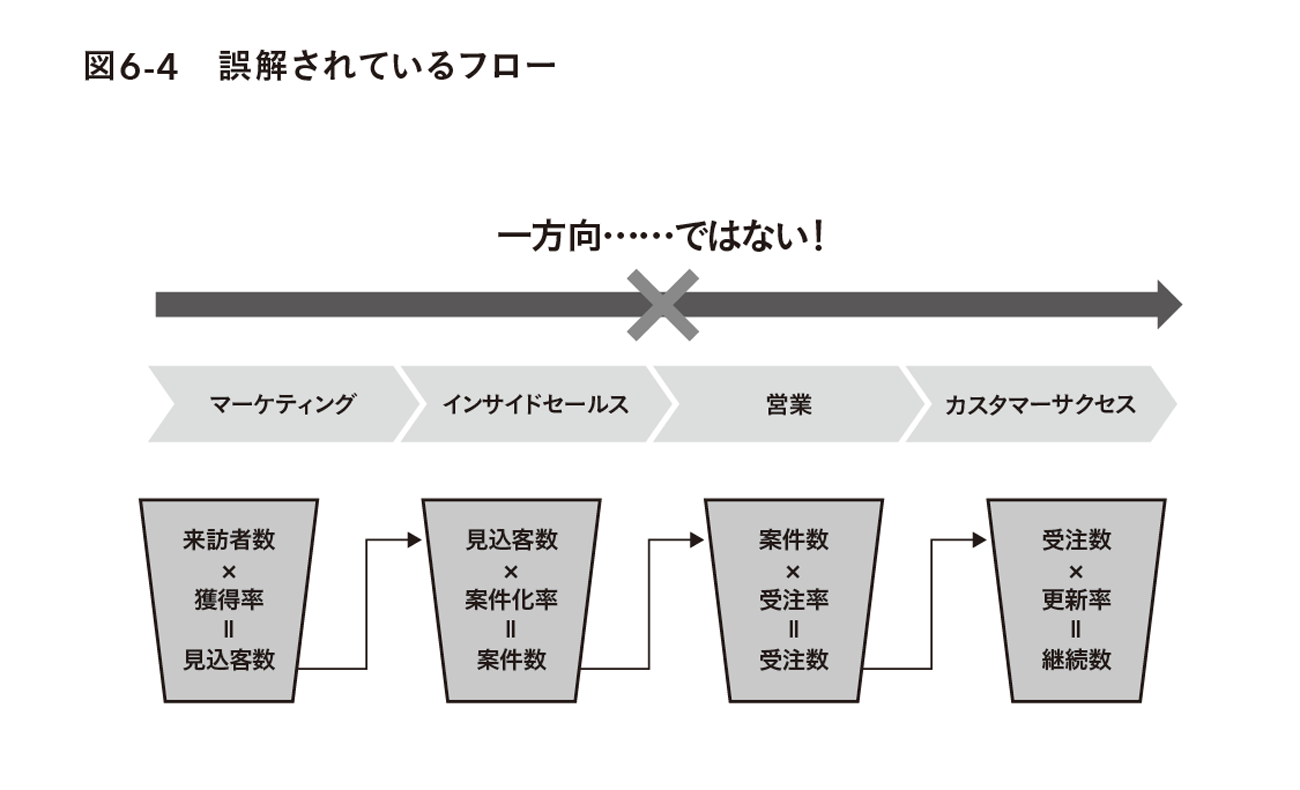

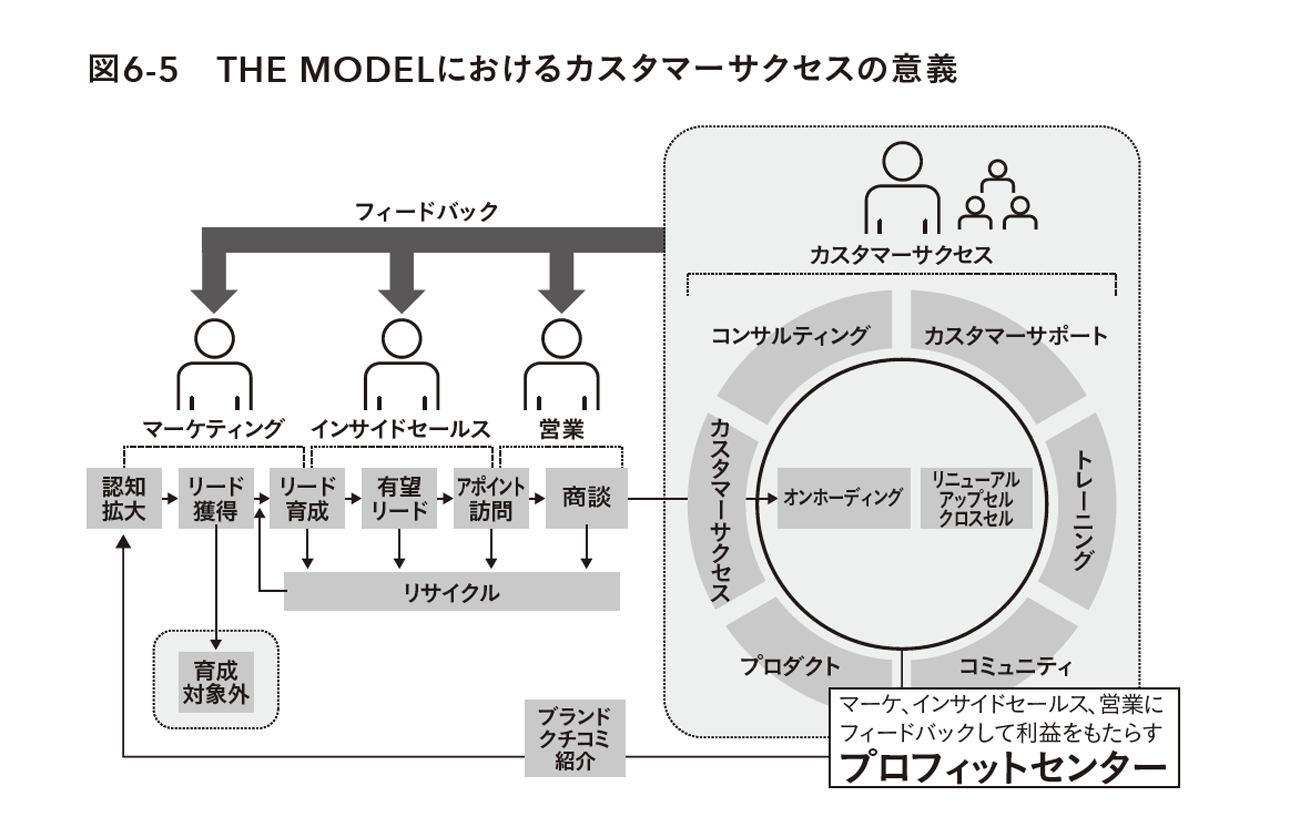

福田 THE MODELが、マーケティングから営業へとリードを渡し、カスタマーサクセスへと一方向に流れる、単なる分業モデルだと受け止められていることです。本来は先の図で示したように、マーケティングから受注を経てカスタマーサクセスへ、またカスタマーサクセスから他3部門へフィードバックされ、それがぐるぐると回る“循環モデル”なのですが、それがあまり理解されていないようです。

西口 なるほど。

福田 これに関連して、マーケティングのファネルの最上部、つまり「来訪者数」を広げるという発想に陥りがちなことも問題です。たしかにマーケット全体を広げれば、計算上はボトムの顧客が増えますが、それは決して続きません。

そうではなく、「最終的にどのような顧客を獲得したいのか」、つまり「ICP(Ideal Customer Profile:理想的な顧客像)」を徹底的に定義することが重要です。私が関わる会社では、はじめにこのICPを明確にし、その顧客にリーチするためにはどうするかを考えていきます。ICPは「売りやすい顧客」ではなく、「自社の製品を理想的に使ってくれ、長期的に価値を感じてくれる顧客」を指します。

前出のTHE MODELの図左下で、リードにならなかったアカウントの行き先を「育成対象外」と書いていますが、ICPではない顧客層にマーケティングをしてはいけない、ということを伝えたかったからです。

11月11日に開催する「MarkeZine Day 2025 Retail」で西口一希氏が特別講演。40分で本書籍のエッセンスをお話しいただきます。アーカイブ配信はありませんので、ご興味のある方はぜひご来場ください。

特別講演:『その売上は、本当に自社の利益になっていますか?西口一希氏に聞く、すべてのマーケターが知るべき「良い売上」と「悪い売上」の考え方』

組織の縦割りが生む「悪い売上」とリソース配分の誤り

福田 また、多くの企業で部門間のKPIが分断されていることも、THE MODELの本来の運用を妨げています。マーケティングはリード数、営業は受注数、カスタマーサクセスは契約更新率だけを追い、誰も長期的な利益という軸で全体を見ていないんです。結果として、一時的に売上が伸びても、実はコストばかりがかさみ、全体的な利益性は下がっていくという事態が起きます。

西口 その通りですね。特にカスタマーサクセスがマーケティングと連携せず、独立した組織として存在しているケースが非常に多い。マーケティングはリード獲得に終始し、カスタマーサクセスは「お客様に寄り添う」ことに特化しすぎて、本来のレベニュー(収益)とプロフィット(利益)を生む役割を理解していないように見受けられます。

福田 はい。また、誰も顧客の全体像を見ていない状況は、リソース配分の誤りにもつながります。リピート率が低い商品、つまり将来的に利益を生み出さない部門にお金や人材を投下してしまい、全体として利益率が下がっていきます。健全な成長のためには、「どこに投資すべきか」を全体視点で判断しなければなりません。

西口 このような問題を解決するには、やはりCEOが全体を把握すべきでしょうか? しかし、現実にはそこまで関与できないCEOも多いように感じます。

福田 うまくいっている会社には、必ずこの全体像を横断的に見る経営者がいます。CEOである場合もあれば、CRO(Chief Revenue Officer)という責任者がその役割を担うこともあります。彼らは、リソース配分をどこに集中させるべきかを、短期的な売上だけでなく、長期的な利益に基づいて判断します。

顧客起点の経営とCROの役割

西口 なるほど。そのCROという役割は、やはりBtoBの世界、特にSaaSモデルの成長と共に重要になったのでしょうか。

福田 おっしゃる通りです。SaaSが登場する前は、営業が契約を獲得して終わりでした。しかし、SaaSでは契約更新が売上に直結するため、顧客との関係を維持・発展させるカスタマーサクセスが、ビジネスの根幹を担うようになりました。つまり、最初の「受注」だけでなく、その後の「継続」まで含めた全体の収益を管理する必要が生まれたわけです。そのために、Chief Sales Officer(営業責任者)からChief Revenue Officer(収益責任者)へと役割が変化していったのです。

西口 そういうことだったのですね。その説明で、すべての点がつながりました。カスタマーサクセスは、単なるサポート部門ではなく、事業の利益を生み出す「プロフィットセンター」としての役割を持つべきだということですね。

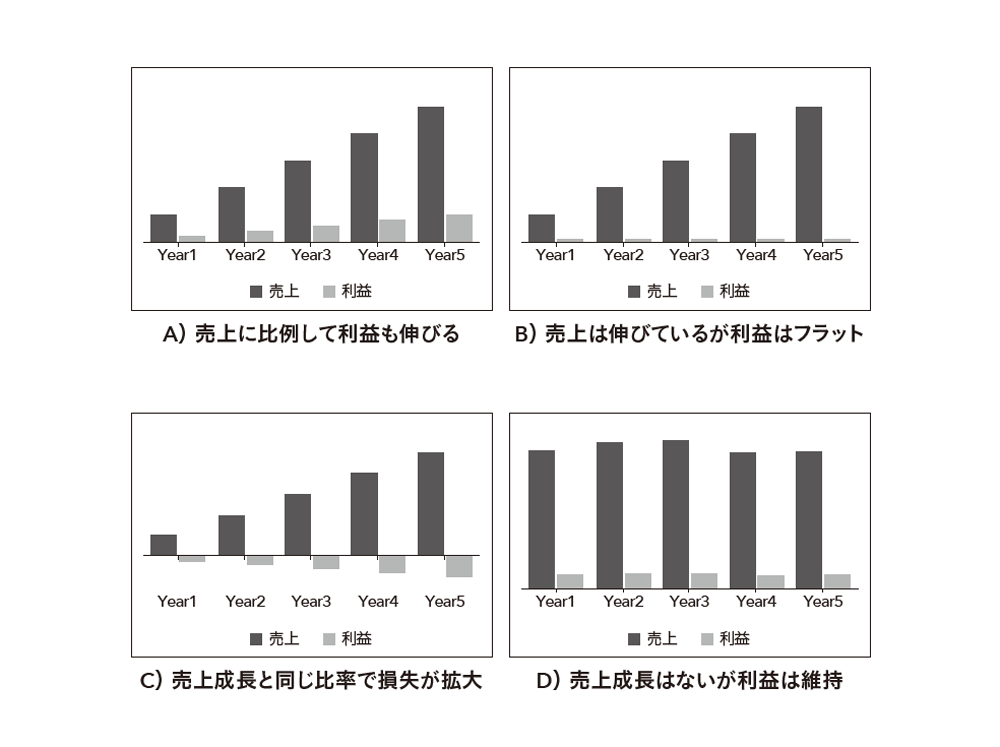

福田 まさしくです。多くの日本の企業では、カスタマーサクセスをオンボーディングや無料のサポートサービスと捉え、人件費というコストばかりを積み上げています。その結果、売上は伸びても、利益が伸びないという「扇型」の成長モデルに陥ってしまいます(以下図)。本来は、彼らがアップセルやクロスセルの機会を見つけ、顧客の継続率を高めることで、事業の成長を加速させるエンジンになるべきです。

カスタマーサクセスは「利益を生む部門」である

福田 実は、私もこれまでの経験から、多くの企業でカスタマーサクセスの役割が誤解されていると感じていました。彼らは単なるサポート部門ではなく、収益と利益のエンジンです。

多くの企業が、カスタマーサクセスを「コスト」として捉え、人件費を積み上げるばかりです。無償で手厚いサービスを提供し、顧客の満足度を高めようとしますが、その結果、事業全体の利益率を下げてしまう。本来、カスタマーサクセスは、顧客の成功をサポートしながら、アップセルやクロスセルを通じて収益を最大化し、LTVと利益率を向上させる役割を担うべきなんです。

西口 そうですね。カスタマーサクセスと、マーケティングや営業との連携がなぜ生まれにくいのか、その理由がよくわかりました。カスタマーサクセスが自分たちの役割を「利益を出すこと」だと認識していないからです。

福田 そう思います。お客様サポートセンターのようなCS(Customer Support)であるという意識に留まってしまっている。しかし、本来のカスタマーサクセスは、顧客の継続的な利用を促し、その結果として売上と利益の雪だるま式成長を生み出す、非常に重要な部門なのです。

西口 福田さんのお話で、長年のモヤモヤが晴れました。今回の書籍を通して、この「利益を生むカスタマーサクセス」という概念をしっかりと伝え、BtoBマーケティングのあり方が再定義されるきっかけになれば幸いです。