デジタル時代の「水漏れファネル」が奪う成長機会

顧客行動の劇的な変化は、従来の営業モデルを根本から揺るがしている。HubSpot社の調査によると、購買者の75%が製品に関する情報を自分で収集することを好み、57%が営業チームと会うことなく購入を決定する。この変化は、コロナ禍を経て一層加速した。

福島県立安積高校、東京大学文学部卒業。ペンシルバニア大学ウォートン校MBA(マーケティング専攻)。1998年に富士通に入社、北米ビジネスにおけるオペレーション構築や価格戦略、子会社の経営管理等の広汎な業務を経験。MBA留学後、インターネットビジネスを手がけたいという思いから転職し、楽天で物流事業立ち上げ、ネクスパス(現トーチライト)で、ソーシャルメデイアマーケティング立ち上げを担当。ネクスパスでは、事業開発部長として米国のベンチャー企業との提携をまとめた。2011年6月にコンテンツマーケティング支援の株式会社イノーバを設立、代表取締役に就任。

「上層部から『うちみたいな会社はアナログじゃないとダメなんだ』といった声が挙がることがありますが、それは完全な思い込みです。お客様の行動が変化している以上、企業も変わらなければなりません」(宗像氏)

ガートナーの調査によると、顧客は課題を認識し始める段階から、解決策の模索、要件定義、データ設定に至るまで、あらゆる段階で徹底的なオンライン情報収集を行っている。後半のプロセスでは情報収集の頻度は減少するものの、初期段階での情報収集は極めて活発だ。

この環境変化の中で発生しているのが「水漏れファネル問題」だ。これは、獲得したリードが適切にフォローされず、商談につながらないまま流出してしまう状態を指す。主な要因として、マーケティングから営業へのリードの受け渡しが早すぎることや、営業によるリード対応への不足が挙げられる。「水漏れファネル問題」を放置しておくと、商談機会の損失やマーケティング予算の浪費につながると宗像氏は指摘した。

宗像氏が支援したある企業では、この問題が顕著に表れていた。同社では商談供給において、マーケティングから営業への直送ルートと、インサイドセールス経由のルートのふたつを設けていた。大手・優良企業からのリードは営業直送、それ以外はインサイドセールス経由という仕分けだ。

「蓋を開けてみると、衝撃的な結果が見えてきました」と宗像氏は語る。よかれと思って実施していた営業直送ルートの商談化率はわずか3%。一方、インサイドセールス経由のリードは60%が商談化していたのだ。「これは特殊な例ではありません。形を変えて、多くの企業で同様の問題が起きています」(宗像氏)。

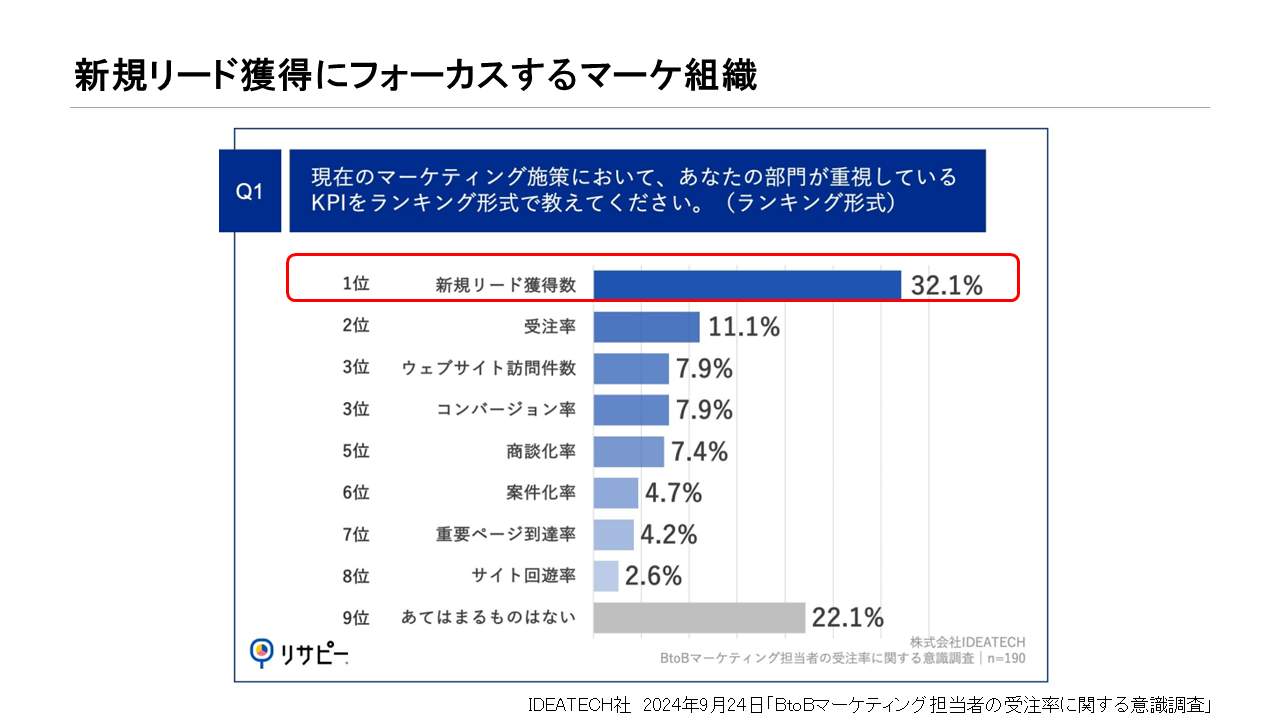

この問題の根底には、新規リード獲得数への偏重がある。IDEATECH社の調査によると、BtoBマーケティング担当者の32.1%が「新規リード獲得数」を最重要KPIとして挙げている一方で、受注率や商談化率といった指標を重視している割合は10%以下にとどまる。

「この状況では、リードの質よりも数を追いかけざるを得ません」と宗像氏は指摘する。実際の分析では、リードは次のような分布を示していた。全体の5%は「いますぐリード」として理想的な状態にあるが、出現率が極めて低い。45%は「まだまだリード」として育成の可能性を秘めているが、マーケティングも営業も手が回っていない。そして残りの50%は「無駄リード」であるにもかかわらず、KPI上は評価されてしまうという本末転倒な状況が生まれている。

「ターゲット外のリードを集めて、賞味期限管理もしていなければ、MAのライセンス料を無駄に支払っているようなものです。これでは本来の成果は得られません」と宗像氏は警鐘を鳴らす。