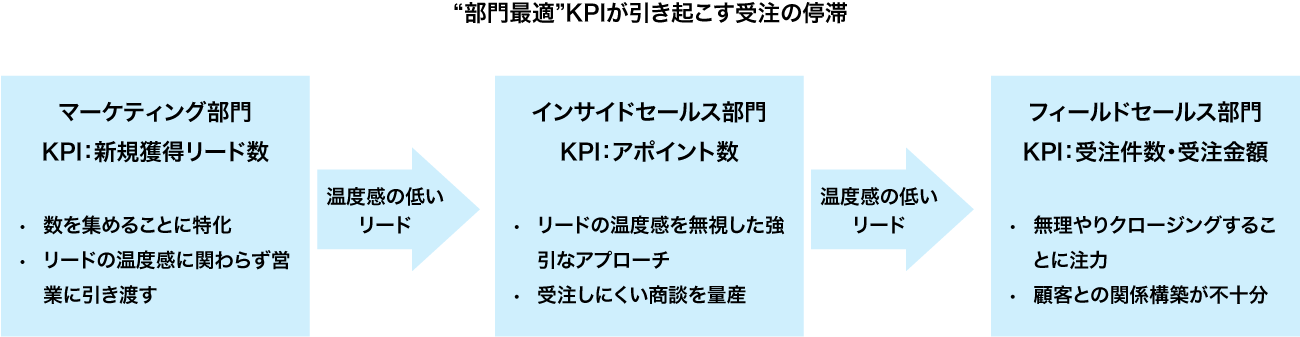

“部門最適”のKPIが引き起こす成果の停滞

各部門がそれぞれのKPIを必死に追ってるのに、最終的な受注にはつながっていない

このような状態に身に覚えのある方も多いのではないだろうか。

The Model型の分業体制は、各部門がそれぞれの業務領域を担当し、部門ごとに設定されたKPIの達成を目指している。このフレームワークは、プロセスの再現性と効率を高めるうえでは合理的だ。

しかし現実には、各部門のKPIが本来の最終目的である受注から乖離し、達成しても最終的な成果にはつながりにくいという構造的な“ズレ”が生じている。

具体的に、各部門でどのような問題が起きているのかを見ていこう。

マーケティング部門:リード数の追求がもたらす質の低下

マーケティング部門は「新規獲得リード数」というKPIに引っ張られるあまり、とにかく「数を増やす」ことだけに注力してしまう。資料ダウンロードやセミナー申し込みを促すコンテンツを量産し、数字としての成果は見えやすくなる。

その一方で、業種・企業規模・課題の深刻度といった「リードの質」は検証されていないことが多く、結果として営業側には商談・受注につながりにくいリードも大量に送り込まれてしまう。

さらに、リードの「数を増やす」ために、無理やり関心を引くような釣りタイトルや煽り表現に頼りやすくなり、リード獲得後の信頼構築にも悪影響を及ぼしかねない。

インサイドセールス部門:アポイント数優先で顧客を置き去りに

インサイドセールス部門も、「アポイント数」というKPIを追いかけるあまり、「コンバージョンしたら即架電」といった強引なアプローチを取りがちだ。

現場でも、「この段階で架電しても意味があるのだろうか」という迷いが生じることもあるだろう。しかし、KPIとして求められるのは「今月のアポイント件数」であり、日々の業務に追われる中で、個々のリードの温度感や状況に丁寧に向き合う余裕はない。

こうしてリードの検討度や温度感を無視し、とにかくアポイントを確保することに最適化された動きは、結果として、質の低い商談を増やし、フィールドセールスに負担をかけ、最終的な受注にもつながりにくくなる。

フィールドセールス部門:玉石混交のリードに翻弄される現実

こうした流れの中でフィールドセールスが受け取るのは、関心度や課題感にばらつきのある“玉石混交”のリードだ。

明らかにまだ検討フェーズにすら入っていない相手に対しても、「とにかく提案して、クロージングさせる」というアプローチをかけざるを得ない。当然ながら手応えは薄く、「まだ導入は考えていないんですよね」とあっさり断られるケースも多い。だが、「受注件数」や「受注金額」といったKPIは待ってくれない。

気がつけば、「資料の見せ方を変えてみよう」「営業トークを磨こう」と、小手先のテクニックばかりに意識が向くようになっていく。目の前の相手が何に困っているのか、そもそも提案すべきタイミングなのかといった視点ではなく、「今この商談をどうクロージングするのか」だけに最適化してしまうのだ。

その中から運良く受注に至っても、真のニーズが共有されないまま今度はカスタマーサクセスへと引き渡され、支援内容と顧客と期待値にギャップが生じる。こうして顧客との関係性が揺らぎ、アップセルやクロスセルのチャンスを逃すことになってしまう。

では、こうした各部門の対応は、顧客の目にどのように映っているのだろうか。