Sansanは、企業のIT・情報システム系の担当者708名を対象に、「企業のデータ管理に関する実態調査」を実施した。

一社あたり平均23.3個のシステムを導入。うち、取引先情報を扱うシステムは平均10.6個

業務で利用しているシステムの導入数を質問したところ、平均導入数は23.3個だった。そのうち、営業支援、契約管理、請求管理など、取引先情報を管理しているシステムの数を質問したところ、平均10.6個という結果となった。DXの進展に伴いシステム導入が進む一方で、部門や業務領域ごとにシステムが細分化し、企業全体でのデータ管理が複雑化していることがうかがえる。

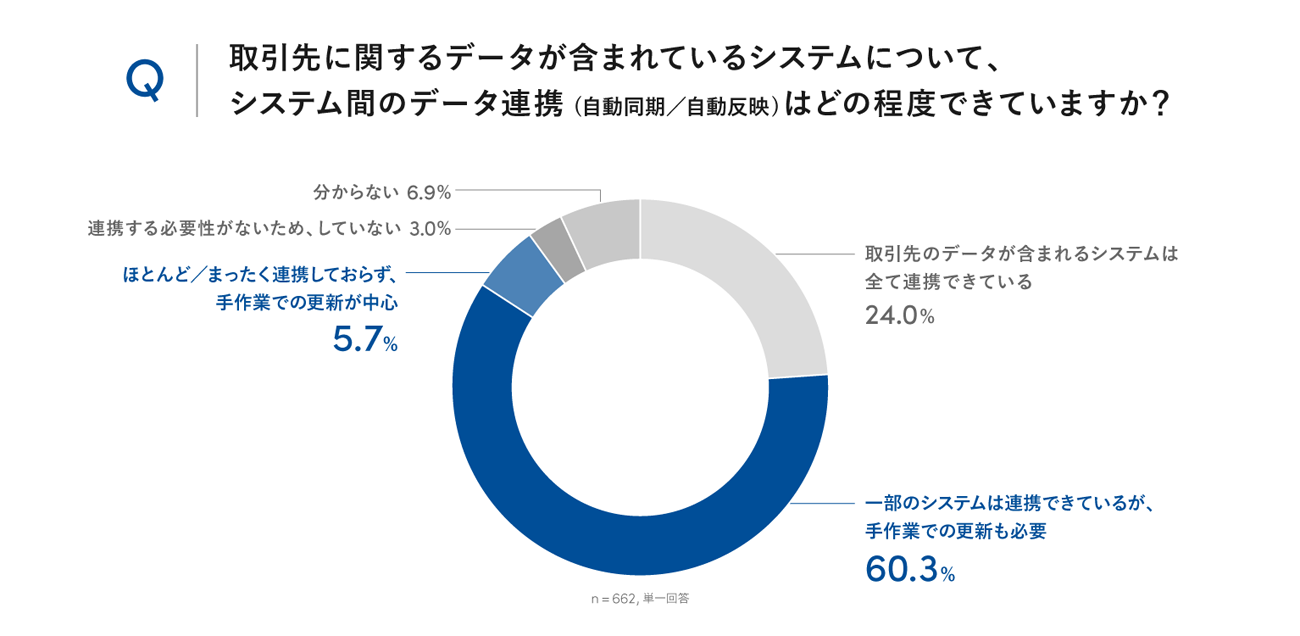

約7割が「システム間のデータ連携は限定的で、手作業の更新が発生している」と回答

取引先データを扱うシステム間で、データ連携ができているかを質問したところ、「一部のシステムは連携できているが、手作業での更新も必要」または「ほとんど/まったく連携しておらず、手作業での更新が中心」と回答した企業が66.0%にのぼった。

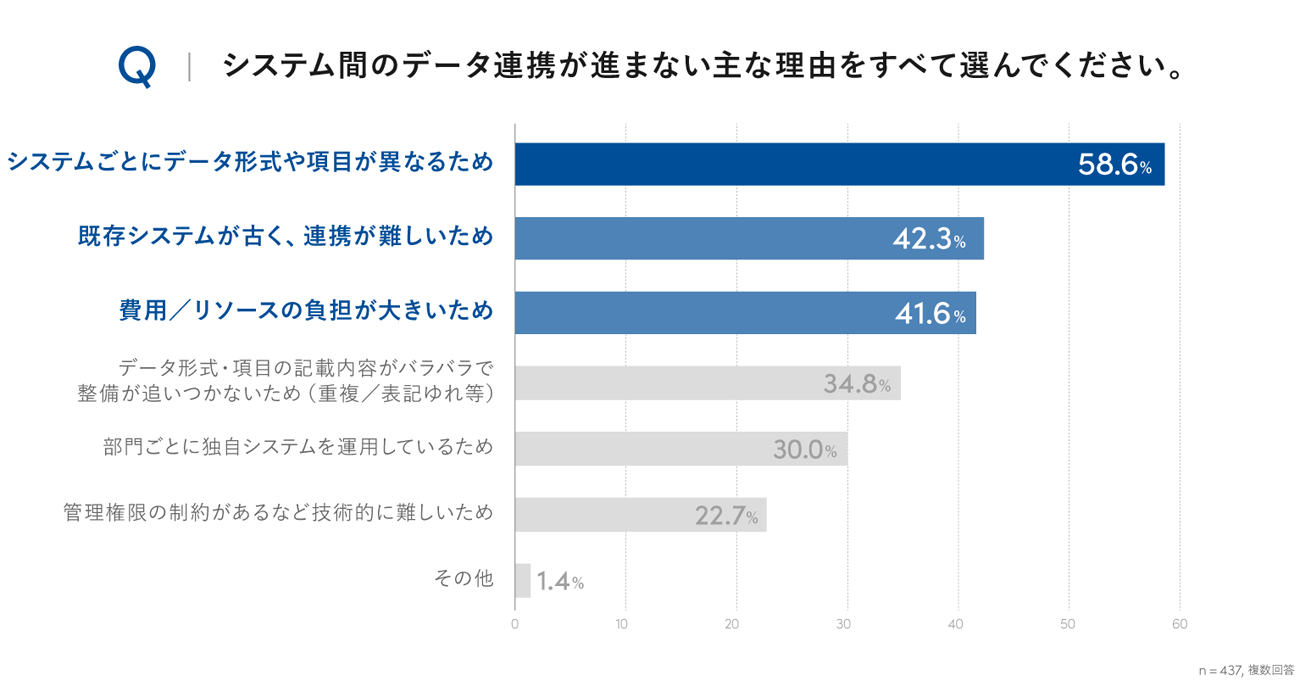

データ連携が進まない理由としては、「システムごとにデータ形式や項目が異なる」(58.6%)、「既存システムが古く、連携が難しい」(42.3%)、「費用・リソースの負担が大きい」(41.6%)が挙げられた。

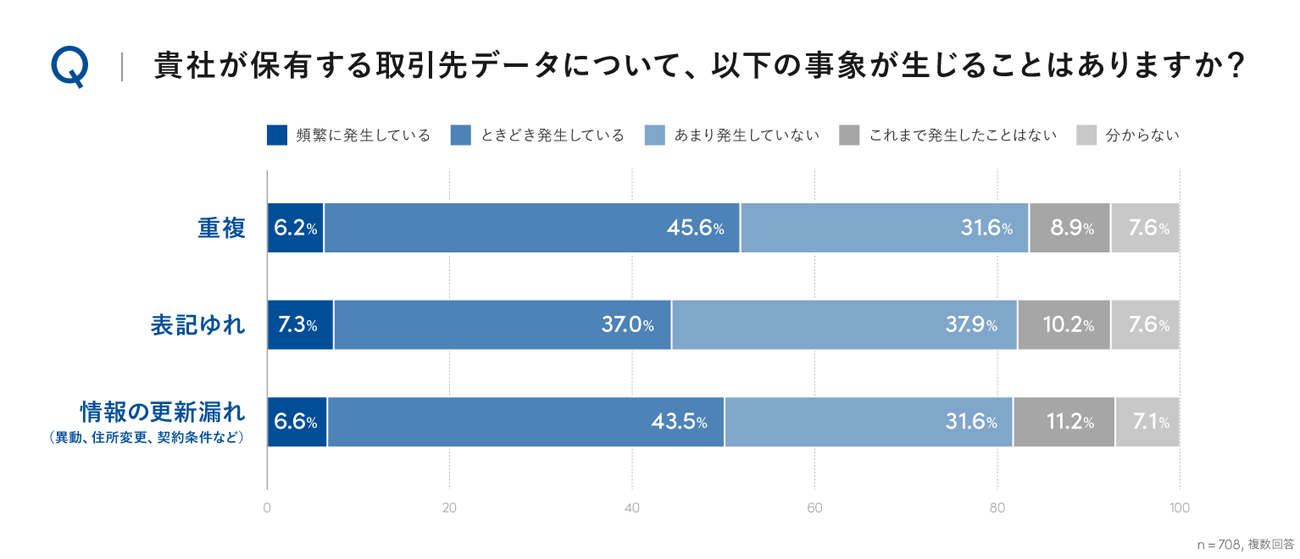

約8割がデータの「重複」や「更新漏れ」を経験

取引先データの品質について質問したところ、83.5%が「重複」、82.2%が「表記ゆれ」、81.8%が「更新漏れ(異動・住所変更・契約条件など)」の経験があるという結果だった。

また、取引先データの整備に関する課題や悩みを具体的に質問したところ、「複数システムで同じ企業が別に登録されており手間がかかる」(従業員300〜999名、製造業)、「更新が頻繁に発生し、人材も少ないので、反映が追い付かない」(従業員100〜299名、製造業)、「異動時に担当の入れ替えが発生した際に、登録管理の漏れが発生しやすい」(従業員1000〜4999名、金融業)といったコメントが寄せられた。

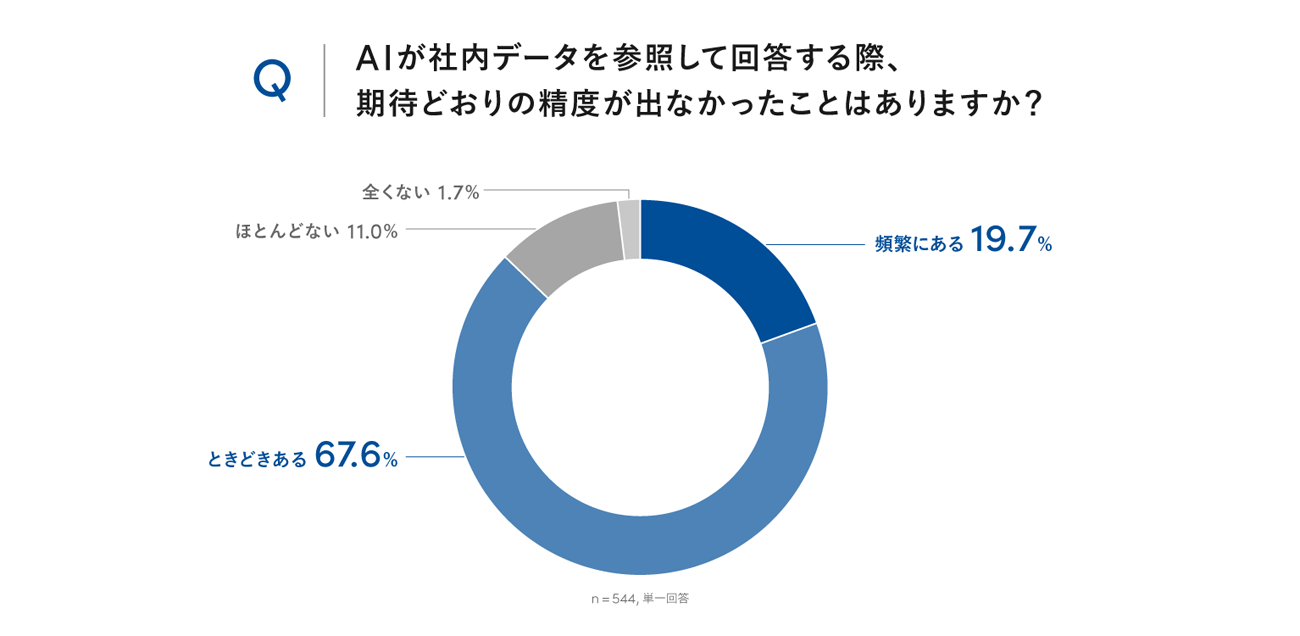

AIとシステムを連携している企業の約9割が「期待どおりの精度が出ないことがある」と回答

AIとシステムを連携している企業のうち87.3%が、AIが社内システム上のデータを参照しても期待どおりの精度が出ないことが「頻繁にある」または「ときどきある」と回答した。データ基盤の整備不足が、AI活用の効果にも影響していることがうかがえる。

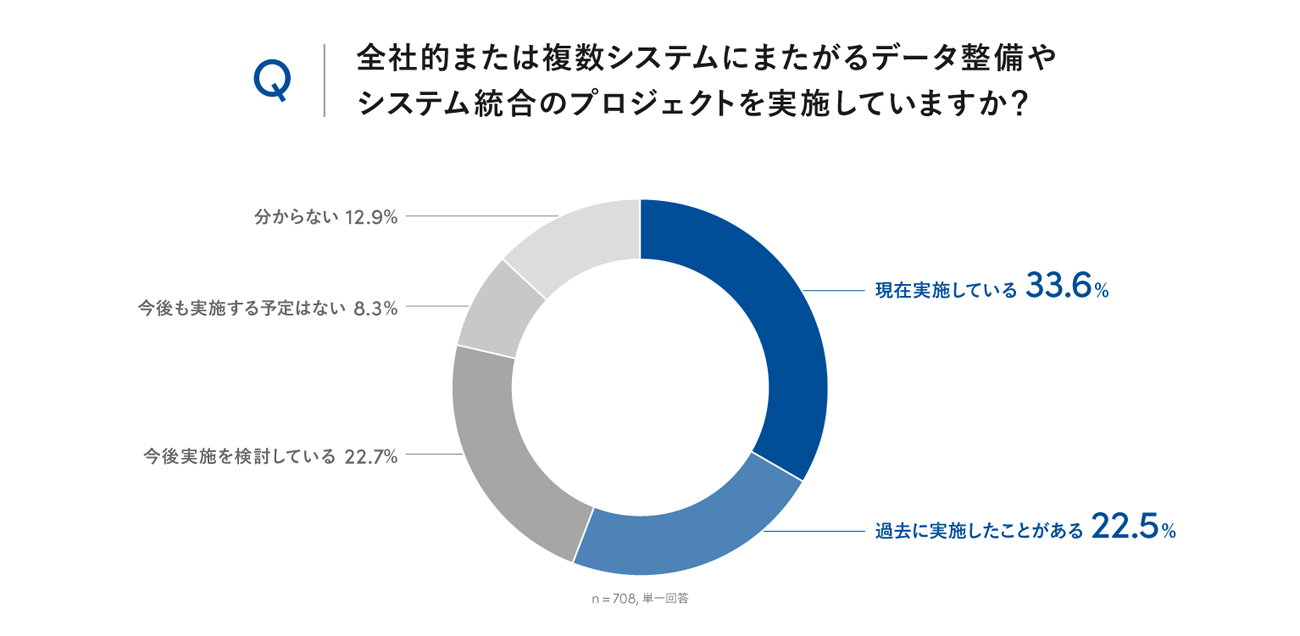

システム統合やデータ整備に取り組んでいる企業は約6割で、平均投資額は6.36億円にのぼる

自社においてシステム統合やデータ整備のプロジェクトを実施しているか質問したところ、現在実施している企業が33.6%、過去に実施した企業が22.5%だった。両者を合わせると56.1%と、半数を超える企業が何らかの形で取り組みを進めていることが明らかになった。

また、これらのプロジェクトに投資したリソースや期間などを聞いたところ、平均投資額は6.4億円、期間は4.2年、関与人数は119人という結果だった。費用・人材の両面で大規模な取り組みであることがわかった。

【調査概要】

調査名:企業のデータ管理に関する実態調査

調査方法:オンライン上でのアンケート調査

調査地域:全国

調査対象:従業員数100名以上の企業に勤務するIT・情報システム系部門の担当者 708名

調査期間:2025年10月17~22日

調査企画:Sansan

備考:本調査結果において、比率は小数点以下第2位を四捨五入しているため、必ずしも合計した数字が100%にならない場合がある