「直販モデルの限界」とは? 企業が直面する3つの構造的課題

パートナープロップのVP of Sales(営業統括)を務める磐崎氏は、冒頭で「売り方の再考が求められている」と述べ、現在の直販営業組織が直面している課題について、具体的なデータを示しながら説明した。

株式会社パートナープロップ VP of Sales(営業統括)磐崎友玖氏

大学在学時、2018年8月に株式会社Magic Momentに創業参画、BtoB SaaS事業のマーケティング・インサイドセールス・セールス、BPO事業のマネジメントなどを幅広く担当、シリーズB資金調達(累計22.4億円)まで事業拡大を経験。数々の営業組織を支援。その後、2024年10月に株式会社パートナープロップにVP of Sales(営業統括)として参画、アライアンス開拓・直販営業組織立ち上げ・マーケティング・広報などを幅広く推進。

まず磐崎氏は、採用面での課題を挙げ、厚生労働省のデータ(※1)を引用し、全職種の平均有効求人倍率が1.26倍であるのに対し、営業職は2.09倍と突出して高い状況にあることを指摘した。

「営業職は、ほかの職種と比べてもとくに採用が難しい領域になっています。多くの企業が人材不足に悩み、人件費の高騰にもつながっている背景には、『人がいない』という根本的な問題があるのです」(磐崎氏)

さらに深刻なのは、人材育成における課題だ。営業組織の運営に関するデータ(※2)によると、営業組織運営に「非常に深刻」または「ある程度深刻」な課題を抱えている企業が7割を超えており、その最大の要因が「新人教育ができていない」ことだという。磐崎氏は「満を持して採用をしても、その人を戦力化することが難しく、営業組織の運営そのものに課題がある」と指摘する。

このような営業の採用・育成の課題に対し、多くの企業がマーケティング投資で売上を伸ばそうとしているが、そこにも新たな問題がある。民間企業の調査によると、日本の総広告費は7.6兆円と3年連続で過去最高を更新している一方で(※3)、「リード獲得単価(CPA)が高騰している」と回答したマーケティング責任者が約半数に上るという(※4)。つまり、マーケティングコストが肥大化し、ROIが悪化しているという厳しい状況に企業は直面しているのだ。

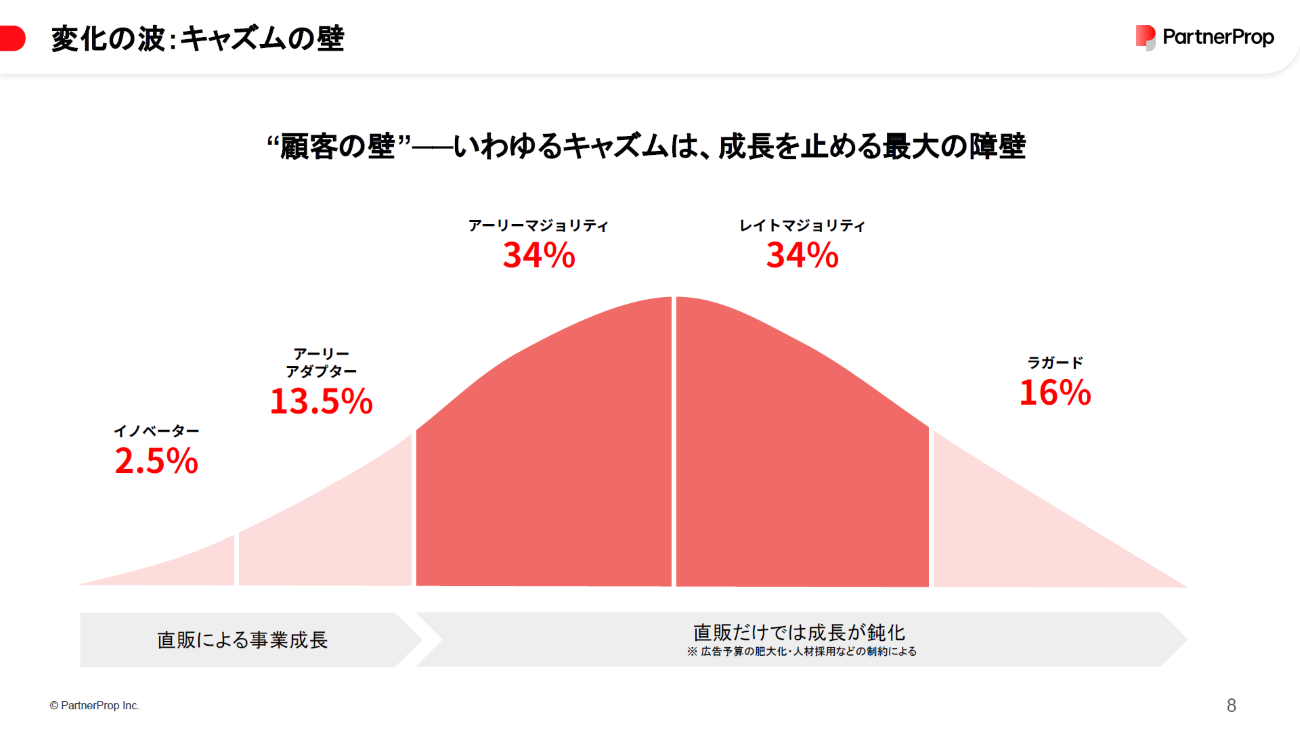

これらの課題が複合的に作用した結果、多くの企業が「キャズムの壁」を突破できずにいるという。

イノベーター、アーリーアダプターと呼ばれる層は、自ら問い合わせをしたり、展示会でブースを訪れたりと購買や情報収集においてアクティブな行動をとるが、マジョリティ層はそもそも外部に積極的に出ていかないケースが多い。

「たとえば、地方の企業は物理的な距離もあり、そもそも接点を持つのが難しい層です。しかし、地方で営業活動を行う人材を新たに採用するのは現実的に厳しい。また、デジタルマーケティングで広告費を投下したからといって接点が持てるわけでもなく、費用対効果も悪化していく一方です」(磐崎氏)

磐崎氏は「これまでの直販の営業組織、営業モデルだけでは企業の継続的な収益成長が非常に難しくなっている」と、直販モデルの限界を明確に示した。

直販営業のみ=“7割”の売上を失っている? パートナーチャネルの重要性

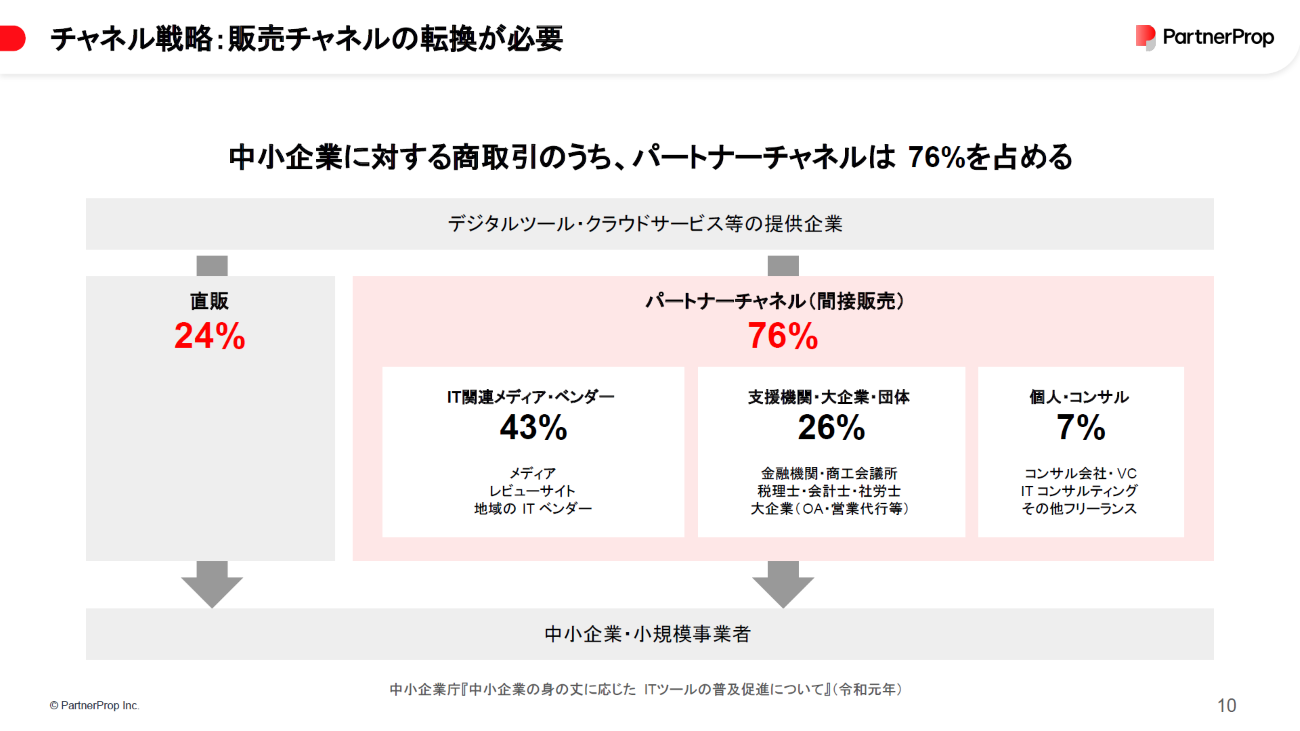

直販モデルの限界が明らかになる中、磐崎氏は「直販に依存しない戦略が非常に重要になってきます」と述べ、パートナーチャネル(間接販売)の重要性について説明を進めた。

中小企業庁のデータ(※5)によると、ITソリューションベンダーが中小企業に対してソリューションを販売する際、直販のみを行っている企業は約24%に留まり、残りの76%はパートナーチャネル(間接販売)を活用しているという。このデータは、直販営業にのみ力を入れている企業は、実は7割の売上を失っている可能性があることを示唆している。

実際、パートナープロップ社においても、プロダクトの正式リリースから1年余りで、パートナー経由の売上比率がすでに約6割に達している。磐崎氏は「逆に言うと、このタイミングでパートナーチャネルを導入していなかったら、6割の売上を失っていた可能性があるということなんです」と語った。

パートナー契約を結ぶだけでは売上は上がらない

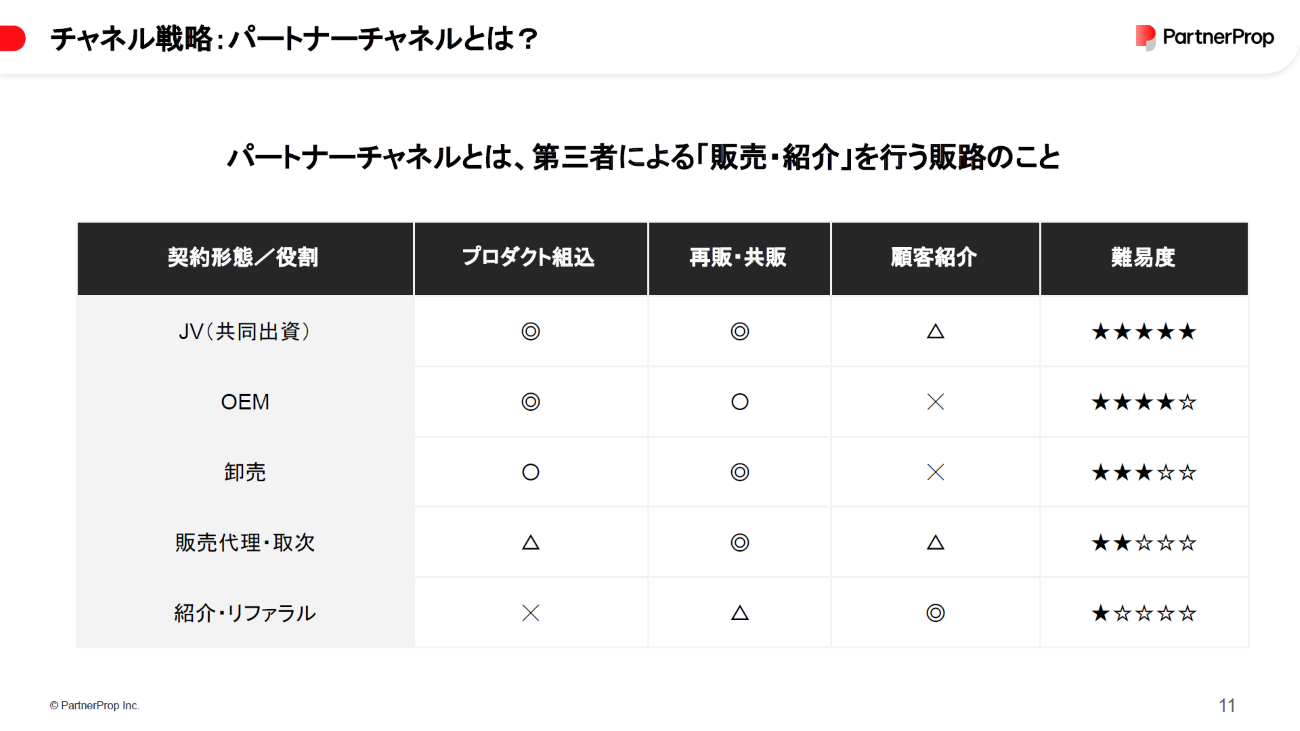

磐崎氏は、パートナーチャネルの定義を「自社でなく、ほかの企業や個人といった第三者から販売・紹介をいただき、営業活動を行う販路、チャネルのこと」と説明した。

その種類は、コミットメントレベルの高い順に、ジョイントベンチャー(共同出資)、OEM、卸売、販売代理・取次、紹介・リファラルなど多岐にわたる。

「もっともライトに取り組めるのが、紹介・リファラルです。『良さそうなお客様がいらっしゃったら紹介してください』とお願いするだけという、かんたんな仕組みです」(磐崎氏)

しかし、単にパートナー契約を結べば売上が上がるわけではない。磐崎氏は、「パートナーが増えても、成果を継続的に出せるパートナー、出せないパートナーに大きく二極化します」と警鐘を鳴らす。

よく「2:8の法則」と言われるが、パートナーチャネルにおいては、成果を出すパートナー企業が1割でもいたら良いほうだという。つまり9割のパートナー企業はアクティブに活動していないのが現実だ。

さらに課題を複雑にしているのが、パートナーの活動が自社の“外”で行われるため、何が起きているかわからず課題特定が難しいことだ。よくある誤った施策として、磐崎氏は3つの例を挙げた。

ひとつめは定例ミーティングで「案件ないですか」とお願いし続ける方法。ふたつめは資料をとにかく送付する施策。3つめは勉強会の開催だ。「これらの施策は、パートナー側の参加意欲や本業との兼ね合いで、成果が出にくい」と磐崎氏は指摘する。

“パートナーが売りやすい仕組み”が成功の鍵 「パートナーマーケティング」という成長戦略

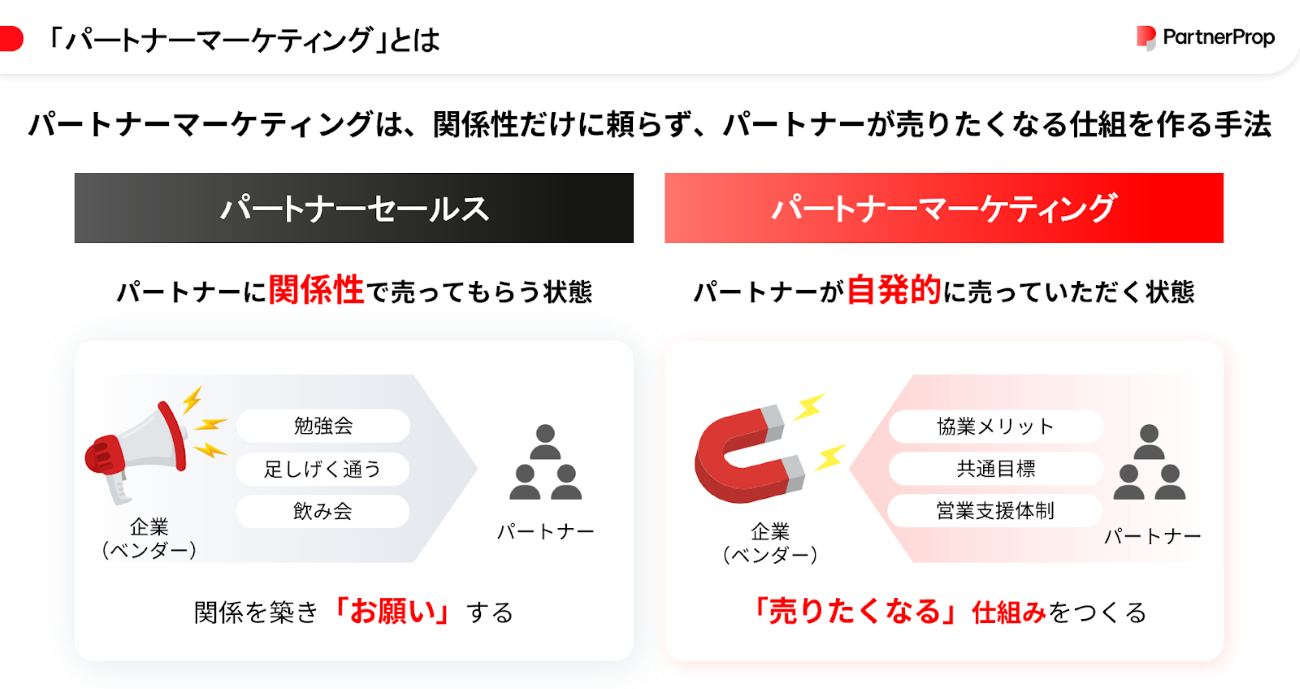

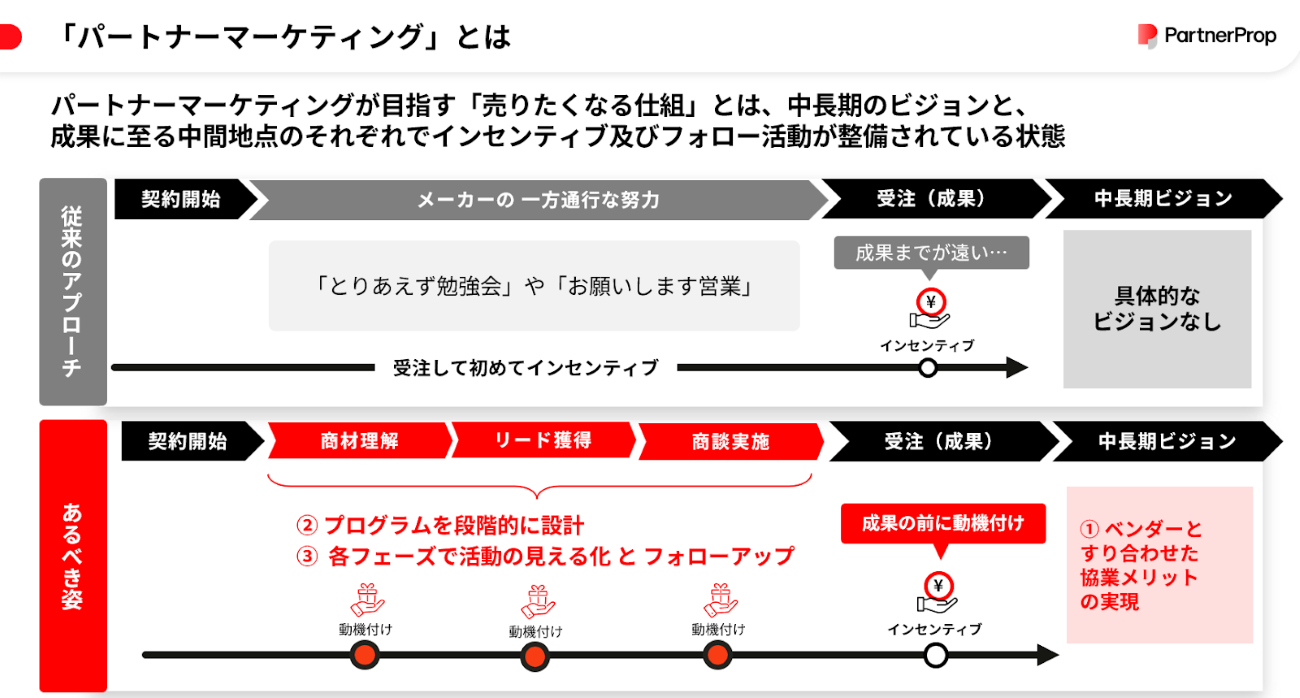

これらの課題に対し、磐崎氏は「パートナーに案件をいただけないことが問題なのではなく、パートナーが売れる仕組みがないこと、その構造に問題がある」と本質的な問題を指摘した。そして、「パートナーが売りたくなる・売りやすい状態をつくることが鍵であり、“パートナーマーケティング”の核心である」と強調した。

パートナーから見たとき、受注に対して手数料が発生する従来のモデルは、成果までが遠く見える。そのため、インセンティブ(動機づけ)が乏しい状態だった。インセンティブがないパートナーにも売ってもらうために、メーカー側は勉強会の開催や頻繁な訪問、飲み会などを通じて関係性を構築し、なんとか売ってもらっていた。

これに対しパートナーマーケティングは、「パートナーが売りやすい仕組み」をつくることで、成果までのプロセスを短縮し、結果が出る前に動機づけを行う新しいアプローチだ。

具体的には、商材理解、リスト共有、商談実施の各フェーズで「可視化と支援の仕組み」と「動機づけ」を提供することが重要だという。

たとえば、「商材をより効率的に理解できる環境をつくる」「ターゲットリストをお互いに認識し合いやすい共有ができる仕組みをつくる」「実際の商談管理も一緒に行っていくことで、受注率を高め、リードタイムを短くしていく」といった施策により、会社を超えてひとつの営業組織のように動いていける環境づくりを目指すのだ。

実践事例として、HR系SaaSを提供するPeopleX社の取り組みが紹介された。同社は、パートナーを「Platinum」「Gold」「Silver」のランクに分け、上位ランクほど手数料率が上がる設計にしている。

特筆すべきは、最初のランクアップ条件として、営業実績ではなく「プロダクトに関するトレーニングの受講完了」を設定している点だ。

「販売の実績問わず、受講するだけでランクが上がるので、売れたときの手数料が上がる設計です。これは行動指標なので、パートナー側の営業責任者の方も、とりあえず受けておこうという展開をしやすくなるんです」(磐崎氏)

このトレーニングには、どのような企業がターゲットとしてふさわしいか、どのような営業トークをすれば良いのかといった内容も含まれており、販売スキルの習得と案件創出につながりやすくする効果があるという。さらに、案件共有の仕組みをつくり、既存顧客やほかのパートナーとのバッティングを防ぐリスト重複制御なども実装している。

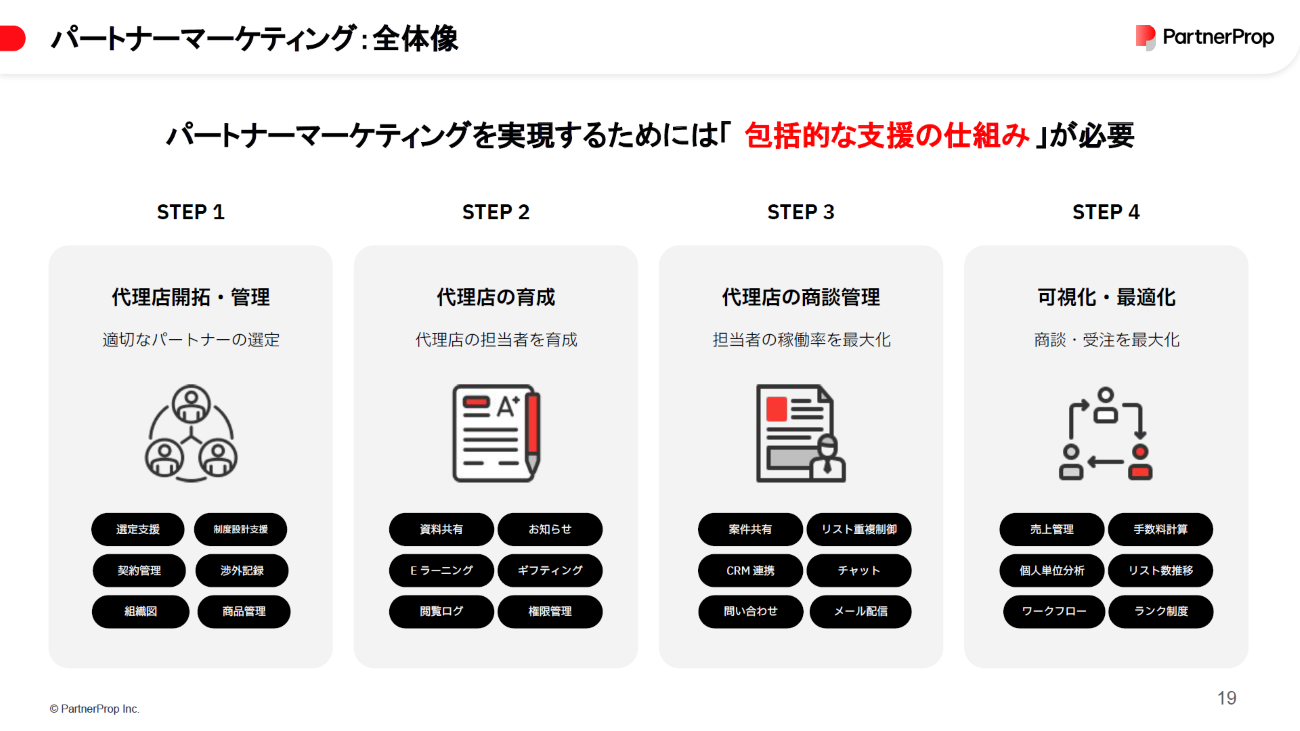

パートナーマーケティングを実践するための全体像として、磐崎氏は4つのステップから成る「包括的な支援の仕組み」を提示した。

「STEP 1:代理店開拓・管理」として、適切なパートナー選定や初期支援、契約・商品管理など。「STEP 2:代理店の育成」として、資料共有、eラーニング、通知、権限管理などを通じた育成。「STEP 3:代理店の商談管理」として、案件共有、リスト重複制御、CRM連携、チャットなどを活用した商談支援。「STEP4:可視化・最適化」として、売上・手数料管理、個人単位分析、ワークフロー、ランク制度などによる活動の可視化と改善だ。

これらの仕組み構築には、PRM(パートナーリレーションシップマネジメント)ツールが有効だという。磐崎氏は「PRMは、直販におけるCRMが顧客を管理するのと同様に、販売パートナーや紹介パートナーなど多様なパートナーの管理、連携、支援の仕組みを構築するためのツール」と説明する。

パートナープロップが提供する「PartnerProp」は、「動機づけ」「可視化」「フォローアップ」の仕組み構築を可能にするPRMツールとして、大手企業からスタートアップまで多くの企業に活用されているという。

磐崎氏は最後に「パートナーマーケティングは、営業組織における成長戦略のコアになります。そのパートナーマーケティングを実現する仕組みとして『PartnerProp』が存在します。気になる方はぜひお問い合わせください」と講演を締めくくった。

パートナーマーケティングを実践しませんか?

パートナーが売りやすい環境を整え、関係性やお願いだけに頼らないパートナーチャネルを実現するパートナーマーケティング。

本記事にて、パートナーマーケティングに興味を持たれた方は、ぜひ一度「パートナーマーケティングがよくわかる3点セット」をダウンロードください。

また、貴社の事業目標や事業課題をおうかがいしながら、パートナーマーケティングの運用についてご相談させていただくことも可能です。ぜひお問い合わせくださいませ。

※1 出典:厚生労働省「職業安定業務統計 一般職業紹介状況(令和6年4月分)」

※2 出典:Mer「営業組織の急成長期における課題に関する実態調査」(2024年12月発表)

※3 出典:電通「2024年 日本の広告費」(2025年2月発表)

※4 出典:IDEATECH 2025「BtoBマーケティングの施策別CPA実態調査」(2025年4月発表)

※5 出典:中小企業庁「中小企業の身の丈に応じたITツールの普及促進について」(令和元年)